今年の夏は暑かったが、それでも早朝の空気はやや涼しくて、バイクに乗るのにさほど苦にはならなかった。最近は縄文遺跡をバイクで訪ねることが多い。四輪車が入っていけない狭隘な路地でも、バイクは問題なく通れる。駐車場がなくても、大体の公共施設には駐輪場があって、自転車に紛れてバイクを止めさせてもらえる利点があるからだ。

下宅部遺跡

ここのところ新泉社のシリーズ「遺跡を学ぶ」を何冊か読んでいる。もちろん縄文時代の考古学研究者が書いたものだ。そのなかに下宅部遺跡の発掘に関わるものがあった。遺跡、遺構で何千年も前のものが出土するには、いろいろな条件が重ならないと難しいらしい。湿地に埋もれた物は、土の酸度の関係で通常は残らない植物、繊維、木材などが比較的良い状態で発見されることが多いらしい。その意味でこの下宅部遺跡には大量の縄文時代の生活関連遺物が遺されたようだ。

下宅部はしもやけべ、と読む。私にはあまり馴染みのない名前だったが、その場所が東京都下の東村山にあるというので俄然興味が湧いた。Google mapで経路検索をすると、下道を通っても自宅から1時間以内で行くことがわかった。その遺跡の近くに歴史館もあるというので、朝7時前に出発すれば、そちらも9時半の開館時間まで1時間ほど待てば見られる。それではということで、暑さを避けて朝早くに出発することにした。

環七から高円寺陸橋を左に折れ、青梅街道を真っすぐ走って境通りに入ると、多摩湖(村山貯水池)へ行く手前に、縄文時代の遺跡を保存した「下宅部遺跡はっけんのもり」があった。団地と近隣の住宅に挟まれた一区画は、丘になった原っぱとそれを囲む木々、それに水量の乏しい小川が作られた市民の散歩道といった風情の土地だった。

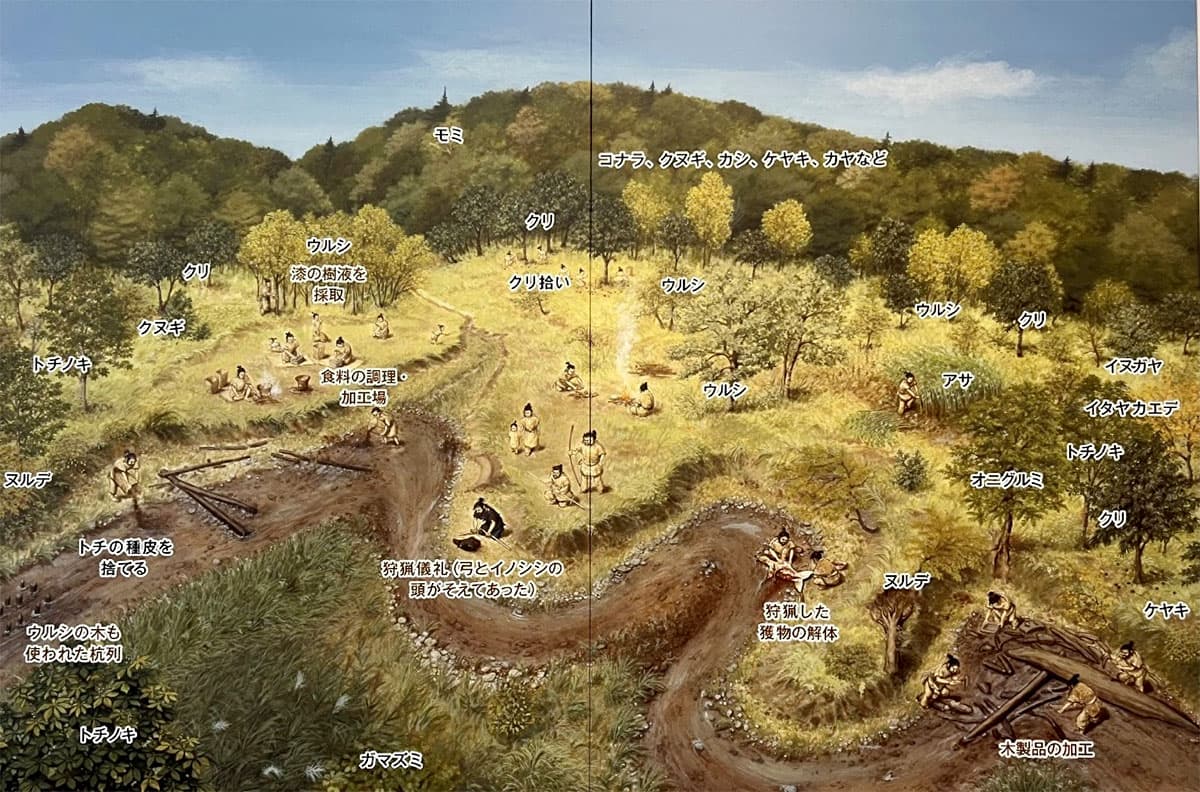

遺跡の標識がなければ、誰もこの場所が考古学的に大変有名な場所だとは気が付かないだろう。多分縄文人たちにとっても、ここは生活の場であって、何千年後に注目される「特別な場所」とは思っていなかったに違いない。しかし、今ここにある団地や舗装道路や電線などを消して、どこまでも広がる野原や落葉樹の林を書き加えて想像してみれば、夏の日に輝く縄文の自然が突如現れる気がする。資料によれば、この遺跡には木本類として、イヌガヤ、カヤ、スダジイ、マテバシイ、ヤブツバキ、アオダモ、イヌシデ、イロハモミジ、イタヤカエデ、エゴノキ、エノキ、オニグルミ、クヌギ、コナラ、トチノキ、ニワトコ、ハンノキ、ムクノキ、ヤマグリ、ヤマグワ、ヤマザクラ、マユミなどが植生し、草本類として、アジサイ、コムラサキシキブ、タニウツギ、ニシキギ、ヤマハギ、ヤマブキ、イカリソウ、オオバ、ジャノヒゲ、キスゲ、ギボウシ、シャガ一二、タマリュウ、ツワブキ、フッキソウ、ヤブコウジ、ヤブラン、野芝などが生える豊かな土地であったようだ。

東村山市のHPによる「遺跡の概要」を以下に引用する。

下宅部遺跡は、東京都東村山市多摩湖町4丁目3・4番地およびその周辺に所在します。地形的には、北に狭山丘陵、南に北川(後川 うしろがわ)が流れる、丘陵部分から低地部分に位置する遺跡です。遺跡の周辺は、 宅部山遺跡 やけべやまいせき(東村山市ナンバー2遺跡)、日向北、中の割、 鍛冶谷ッ遺跡(かじやついせき)といった市内でも有数の遺跡に囲まれた場所でもあります。今までの調査で、縄文時代後期・晩期(約4,000から3,000年前)と古墳時代(約1,400年前)、奈良・平安時代(約1,200年前)の遺構・遺物が数多く発見されました。特に縄文時代では、当時の川の流れ跡から、木材を組み合わせた施設や、多量の縄文土器や石器、丸木舟未製品や丸木弓・飾り弓、木製容器、編み物などの木製品、当時の食生活や自然環境を物語る、シカ・イノシシの骨やトチノキ・クルミなどの植物が大量に出土しました。また、奈良・平安時代では、 瓦塔 がとうと呼ばれる瓦質の五重塔の屋根の破片が出土しました。この破片は、1934年に下宅部遺跡の北西約250mにある、宅部山遺跡 (やけべやまいせき)からほぼ完全な形で出土した 瓦塔( がとう)(東京国立博物館所蔵)と接合しました。さらに、刀や斧、鋤先などの鉄製品、文字や記号の書かれた 墨書土器 ぼくしょどき、曲げ物や 馬鍬 まぐわ、櫛などの木製品がまとまって出土した、杭などの構造物を伴う池状遺構も発見されました。このように、下宅部遺跡は、通常の遺跡ではきわめて残りづらい、木の道具や施設などが数多く残されていたことから、得られる情報も多く、当時の生活や自然環境などを具体的に復元することのできる貴重な遺跡です。こうした貴重な遺跡であることから、遺跡の一部分は「下宅部遺跡はっけんのもり」として保存されています。また、出土した30万点を超す資料は、遺跡現地より歩いて5分の「八国山たいけんの里」にて公開・収蔵されています。

ふるさと歴史館

はっけんの森をしばらく散策して、近くにある東村山ふるさと歴史館へ向かった。朝が早かったので8時30分には着いてしまって、1時間ほど待つことになった。バイクの近くでiPhoneを見ていると、ふるさと歴史館のスタッフの年配の女性の方が声を掛けてくれた。

「私の娘が250ccのカタナに乗ってるんですよ」

「そうですか、スーパースポーツが好きなんですね」

「いえいえ、ボロで汚くて(笑)。ハーレーいいですね、こんなバイクなら良いんだけど。世田谷ナンバーですけど、どこか行くんですか?」

「今日はこちらに来たんですが、いつもバイクで遺跡巡りしてるんです。バイクだと駐車場捜さなくて良いし、子供がたくさん来て煩くするような場所じゃないし、年寄りにはちょうど良い趣味です(笑)」

「あら、そんなこと言って、聞かないことにします(笑)。気をつけて行ってくださいね」

「ありがとうございます」

バイクに乗っていると、こうした出会いと楽しいコミュニケーションの機会が多くある。私が厳ついバイク乗りではなく、普通の人がバイクに乗っているというsoftな感じが、人から話しかけられやすい雰囲気を醸し出しているようだ。私もまた、他のバイク乗りに結構話しかけることが多い。「暑いですね」でも「マフラーの音良いですね」でもいい。ほとんどのバイク乗りがフレンドリーに答えてくれる。暑い、のは普通の人が歩いて暑いのとは違って、バイクに乗ってプロテクターを付けてジャケットを着てヘルメットを被って、直射日光にさらされて乗っているのだから「クソ暑い」のだ。それを今同時に経験しているのだからその共感は深い所で響き合う。バイク乗りは、いろいろといじって乗りやすくしたり、外見を自分の好きなスタイルにカスタムしたりしているから、自分のバイクが一番だと思っている。そのバイクを褒められれば悪い気はしない。ついつい口元が綻ぶ。

四輪車のように車体が自分の体を守ってくれるわけでない、安全運転していても生身で乗っているから何が起きるかわからない。不安定な二輪車を巧みに操縦するにはそれなりの技術が必要だ。車庫を出てから帰着するまで気が抜けない。その経験は、他のバイク乗りに対しての仲間意識につながる。だからバイク乗り同士の絆が生まれるのだろう。トラブルがあった時に四輪車ではすぐに脇に止めて手助けするのが難しいが、二輪車だとそれがしやすい。しやすいだけでなく、自分が同じようにトラブルに遭ったらとても困るだろうというバイク乗りの立場が仲間意識をさらに掻き立てるからだろう。暴走族風のアンちゃんでも、シャイでぶっきらぼうだが意外とフレンドリーだったりする。面白いものだ。

高性能(?)丸木舟

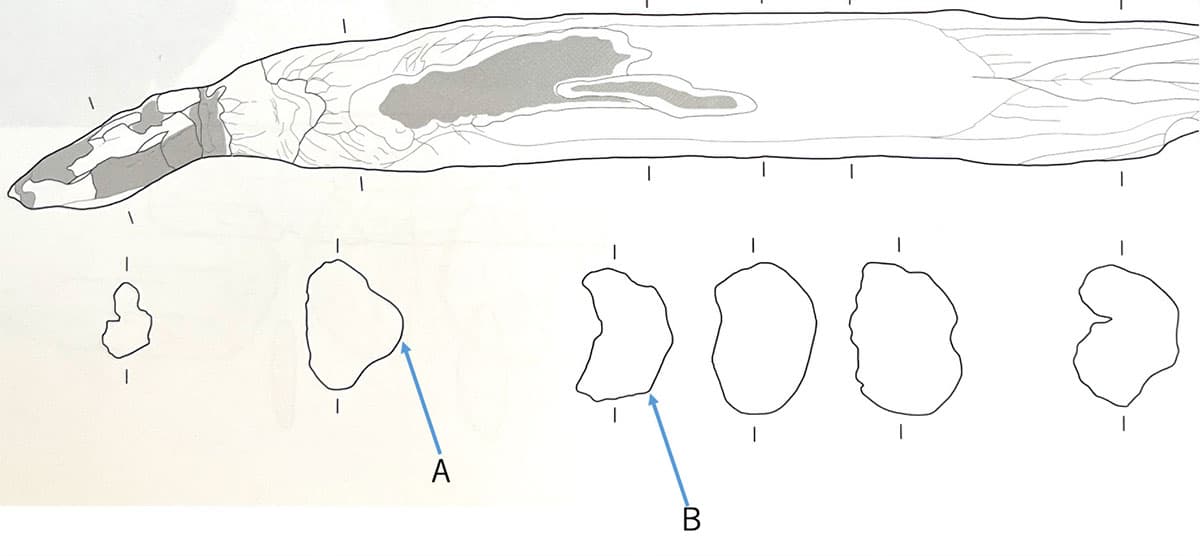

縄文時代の出土品のディスプレイはどれも素晴らしかったが、平成11年に縄文時代後期の水場遺構で発掘された大型加工木材が目を引いた。それは未完成ながら、ケヤキを加工した全長約6.6メートル、幅約80センチの丸木舟だった。そのままの状態では乾燥して割れてしまうため、奈良県の施設に運び、特殊な薬品に漬け込む保存処理を約4年間かけて施しての展示だった。

この船をじっくりと見ていると、その舳先から最後尾にいたる形の美しさに魅了された。特に、船底部分に現代の船の船底部が持つ波切り構造と同じような形が見て取れたことから、何とかしてこの船の船底構造について詳しく知りたいと思った。

歴史館のスタッフに「この丸木舟の船底部の構造について知りたいのですが、もし館内に搬入された時に写真を撮られていたり、船底構造についての記録などがあったりすれば見せてもらいたいのですが」と聞いてみた。すると、その時に関わった学芸員が「八国山たいけんの里」にいるのでそちらを訪ねてはどうか、と教えてくれた。「バイクなら10分程度で行くと思います」というので、早速そちらに行くことにした。もうだいぶ陽射しが強くなって帰宅する時間も近付いていたのだが、ここまで来たら縄文の丸木舟の謎を解き明かさずには帰れないと覚悟した。

Google Mapはとんでもない迷路を指示していたが、ようやく八国山たいけんの里に到着した。受付のスタッフにふるさと歴史館から紹介されて来たことを告げると、年配のいかにも学術専門家と分かる学芸員の方が二階から降りてこられた。

「ふるさと歴史館に展示されていた丸木舟の形がとても機能的で、展示されている状態で船底部を見ると、今の外洋船に見られるような波切りの形態らしいものがあったので、是非船底部の詳しい資料があったら見せて頂きたいのですが」と話すと、「わかりました」と下宅部遺跡の全出土品を載せた研究資料を見せてくれた。その中にあったのが、以下の資料だった。

このAの部分が波切りとして働くと思われ、今の船の用語ではentryにあたる部分。Bがchainと呼ばれる部分。Aのentry部分で海水面を押し開き、波を切り前方への進行航路の安定性と海水抵抗を減らすことができる。Bのchainがあることで航走時の波切り効果、ローリング(横揺れ)や横流れを防ぐことが出来ると考えられた。もちろん、私のヨット乗り、ボート乗りとしての経験から考えた事だ。しかし、それを縄文人が意図して作成していたのならすごい事だし、この性能を持った船なら黒曜石を運ぶ伊豆から神津島航路を走れたはずだ、そう考えると興奮して来た。もしかしたら考古学的にも大発見かもしれない。何故なら、考古学者は船の構造に詳しくないし、まして船底部分の形態にその機能が隠されていることを理解していない。そう考えるといても立ってもいられずに、船底構造の専門家を探して意見を聞きたくなった。

(11月号に続く)

< 資料 >

1) 東村山市「下宅部遺跡」: https://x.gd/wzIhI.

2) 千葉敏朗、シリーズ「遺跡を学ぶ」062: 縄文の漆の里・下宅部遺跡,(株)新泉社 2009.