「縄文人の世界」の著者小林達雄氏は、縄文人が食料を得るのに必要な動植物・魚貝類についての豊富な知識について以下のように書いている。

「佐賀県唐津地方には、ウニを採るには『山ユリの咲く頃』が最も適当であるという言葉がありますが、これと同じように縄文にも正確無比な判断と知識があったのです。そしていつ、採集、捕捉するかについては、単に対象の動・植物に対する注意深い観察にのみ基づいて測るのではなく、万物全体の動静の中の位置から判断する、揺るぎない知恵があったのです。佐渡島の小木町では『藤の花とタイ』、『桜とハチメ(メバル)』、『ヤマユリとアユ』の言葉があります。このように姿の見えない海中の出来事を陸に咲く花の顔色で窺い知ることの妙を思わずにはいられません。ここに縄文人的思考の真骨頂を見ることができます」

にっぽんの漁師の知恵

こうした知識は、親から子へと伝えられて、漁師たちの経験と自然から学んだノウハウが加わり、同胞から同僚へと拡がり、恐らく現代まで連綿と繋がっているに違いない。暖流と寒流が交わる海域である日本列島周辺には多種多様な魚が生息・回遊しているため、魚の生態に合わせた多様な釣り方、漁業内容があり、世界でも日本の漁師の技術は高く評価されている。塩野米松氏が聞き書きとして記録した「にっぽんの漁師」にはそんな話が生き生きと語られている。

瀬戸内の底引き網漁師三宅さんはこう語る。

「季節ごとにいえば、春先はスズキを捕る。スズキは正月から入ります。二月から三月へかけてちょっと入りが悪うなるんですけど、三月末になると脂がのって値も出るようなる。それで、四月は一日中、昼でも夜でも乗るんです。五月になると、水温が上がって魚が動きだすんだな。泳ぐのが速くなる。そうすると、潮具合の悪い時では網に入らんようになるんです。寒い時期は魚はあまり動かんでしょう。だから、一度に三十でも四十でも入ることがある。ここの海は、冬の間は対流があるけれど、夏になると対流が止まってしまう。冬は海面が冷やされて下に降りていく。それが夏になって上が暖まるとそういうことがなくなって、海の中が温度別に三層に分かれてしまうんじゃろうな。六月だと二十度をちょっと超しとるぐらい、七月の終わりになると二十八度、水温が一番上がるのが高校野球が始まって終わる時分だな。その頃に海の水の温度はすごく上がり三十度近くなるな。もう生温い。顔をちょっと船の外に出すとモカッとするぐらい水温が上がるんだ。そうなったら魚種は減るものが減ってしもうておらないものはおらないようになっとる」

秋田県男鹿市のハタハタ漁師の古仲さんは語る。

「天気が荒れて低気圧が来ないとハタハタは来ねんだす。海の底から撹乱するようなそういう時化が何回かなければだめなんだな。生き物は温度に左右されるもんだからよ。ハタハタってやつは、夏場は深さ入って、そして、産卵の時期に浜まで来るもんだから、やっぱり水温と関係があるもんな。水温の準備が整えば十一月の末ぐらいでも来るどもな。–(中略)– 上が寒くなって、時化で掻き回されて、全体が冷えるってわけだべ。風呂かき混ぜているようなものだ。まず、大謀網っていう網があるんだども、それが時化で被害受けるというほどの大きな時化が何回か来てくれれば、まず有り難い話だ。昔からそういうよ」

青森県大間町のマグロ一本釣り漁師米沢さんはこう語る。

「魚のいる潮というのは毎日同じところにないからね。岸に寄ったり沖に行ったり、必ず出たり入ったりするわけです。その魚によって釣れる水帯というのがあるんでね、そこまで船を持っていくわけですわ。潮岬沖は黒潮本流が流れてます。黒潮は、岸から離れていったり近づいたりしながら、西から東に流れますが、それより少し岸側の潮は反対側に流れているんです。その境目は、潮溜まりということで魚が多いんですが、延縄の場合は、流れを股に掛けたら大変なととになるんです。漁具が切れるんです。だから、この境目を完全に乗り切って、そこからスタートして魚のおるところを探すんです。ですから私らは黒潮本流に流す。名前だけは黒潮やいうけど、黒いことはないですよ(笑)。ただ、速いですよ。それはすごいもんですよ。一番北でやはり三ノット(時速五・五キロ)····三・五(時速六・五キロ)ぐらいかな」

いずれの漁師も、自然をよく観察し、季節や天候、水温や潮の流れ、魚の生態を知り尽くしている。そうでなければ獲物を捕ることが出来ないのは自明の理だ。前述したように日本列島は縄文海進によって、実り多い自然から四季折々の食料を享受していたわけだが、海もまたその宝庫であった。しかし、8月号で書いたように「単にウニが食べられるものだという知識だけでは、せっかく海に潜って採ってきても、産卵期だったらウニに身がなかったり、味が落ちてしまい無駄骨」となる。魚も同様だ。「現代人がよく抱いている縄文人のイメージのように、ただがむしゃらに試行錯誤を」重ねていたわけではない。公益財団法人 日本海事広報協会のHPに「縄文時代の遺跡の中には、網漁につかわれた浮きとおもりが発見されています」とあるから、現代の漁師、農民が持っている知識とほぼ同様の知識を、原始的ではあっても持っていたと考えて良い。

歴史情報の再現

言葉で伝えられる情報はかなり限られる。著者は読者の想像力と知識に依存して、読んでもらった言葉によるイメージを脳に描いてもらう。しかし、その人の事前に得ている情報が異なっていると、著者が伝えたいものと異なるイメージが伝わってしまう。縄文文化に興味を持ち、詳しく調べようと考える前は、昔教わった学校教科書レベルの知識しかなかったから、縄文時代の人々や文化について描いていたイメージは、かなりpoorなものだった。恐らく、縄文時代に感心のない一般の日本人は似たようなものではなかろうか。それは、我々今の日本人とは全く違う、原始的で野蛮で未開発、知能は低く、粗野な人々、大変失礼な言い方だがアフリカの原住民、裸族と同じレベルの人達だと思っていた。

しかし、多くの考古学的な情報を手に入れて、縄文人が今の我々とほとんど違わない、優しくて、知的で、様々な知恵に長けて、好奇心の強い人々だと知って、今まで抱いてきたイメージはガラリと変わった。ここで読者に伝えようとしている情報は、私が収集した物のほんの一部であり、写真やイラストをうまく使ってそれを補ってはいるが、それでも、写真をどう撮るか、イラストをどう描くかによって、その情報の意味や信憑性に違いが出て来てしまう。意図せずその情報の誤謬性が高まってしまうこともあるだろう。そうした意味では、歴史情報を扱う写真家やイラストの描き手の情報処理能力が問われるといって良い。

昭和9年長野県上田市生まれの中西立太氏は、小学館科学図説シリーズで第8回、11回のサンケイ児童出版文化大賞を受賞している稀代の歴史情報画家だ。

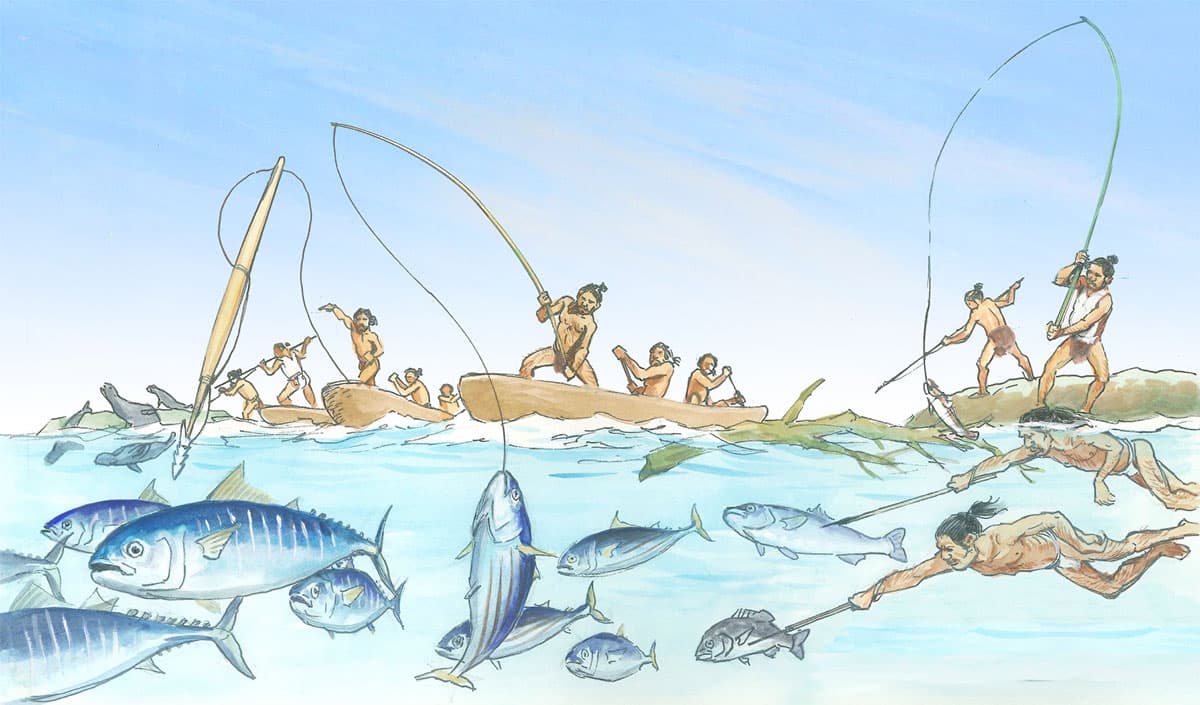

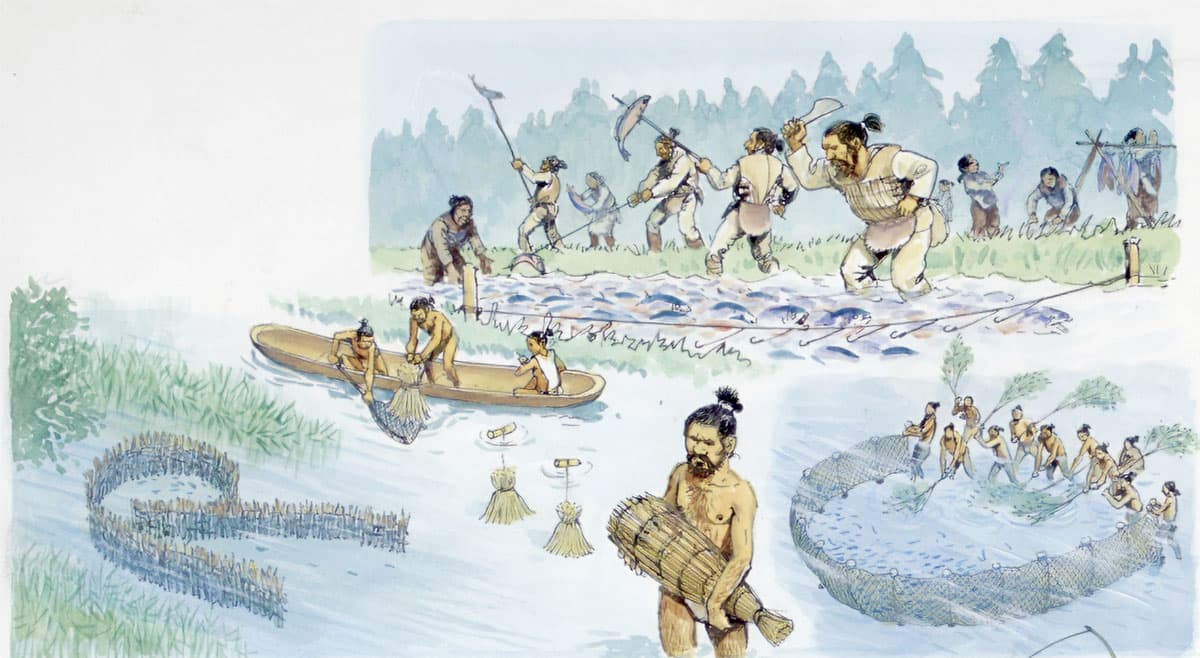

上の写真は、青森県の三内丸山遺跡にある縄文時遊館の展示「魚をとる」の解説スライドにあるもので、縄文前期紀元前3900年~3800年に作られた、シカの骨を使って精巧に作られた釣り針だ。大きな獲物を仕留める銛(もり)は鏃の先端が外れて釣り糸を手繰り寄せる工夫がされていた(離頭銛)。これらの道具をどのように縄文人たちが使っていたのかを想像するのが我々には難しいが、中西氏の描いた縄文の漁師たちのイラストは、生き生きと躍動して、まるで我々がタイムスリップしてその場にいるような感覚を覚える。

漁網を張って追い込み漁をする、浮きと錘を使った定置網に魚を誘導する工夫は今の漁と遜色ない。海からの海水を土器に移して煮ることによって塩も作っていたようだから、さぞ美味しい焼き魚を食べていたことだろう。

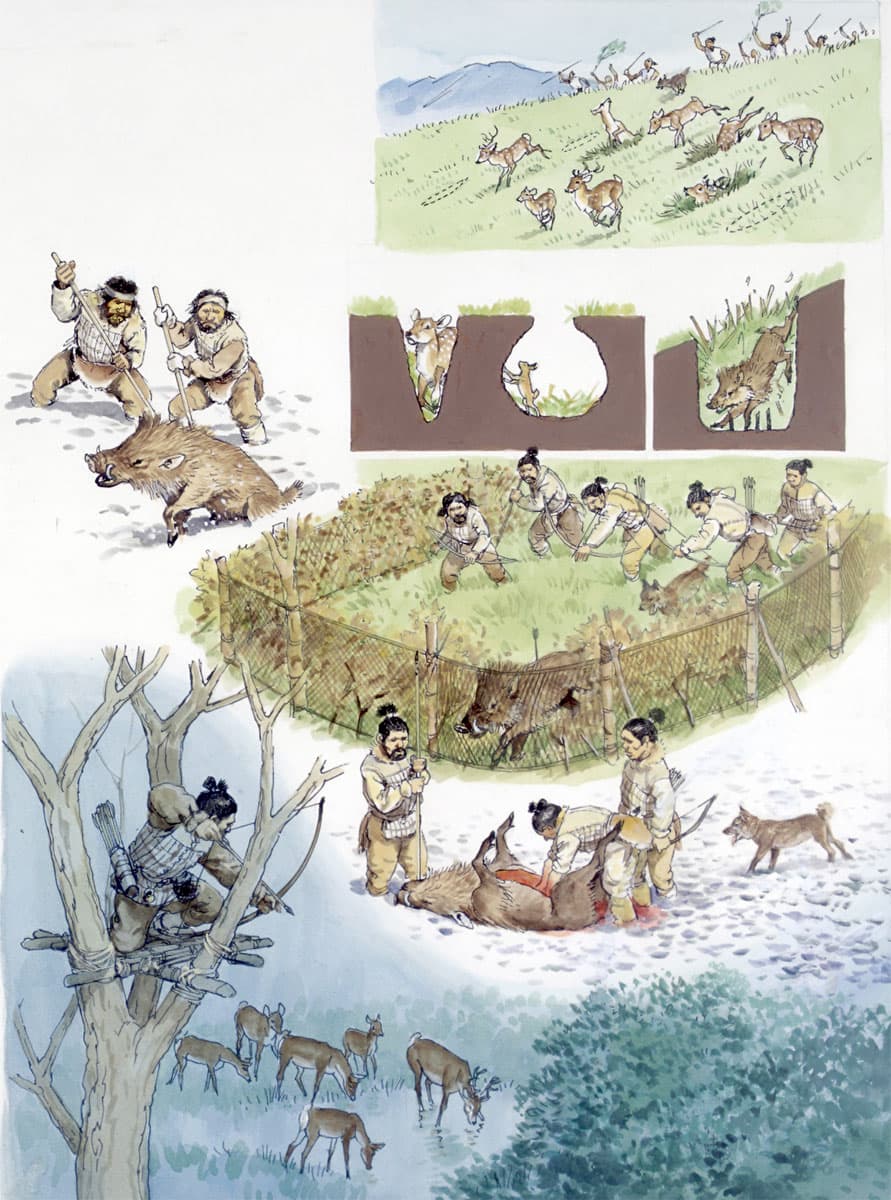

狩猟に関しての中西氏のイラストを見ると、木の上で待ち伏せして弓矢で狩猟を行ったり、張った網に追い込めたり、落とし穴を作って捕獲するなどの工夫がリアルだ。今のところ、落とし穴によるワナ猟は旧石器時代の日本列島で発見されたものが世界最古とされていて、3万年以上の歴史がある。縄文時代もその伝統がしっかりと伝わっていたようだ。海や川での漁は薄手の服装だが、冬山での狩猟は毛皮を着て靴を履くのは今と同じだ。獣の毛皮で作られた靴は、旧石器時代の人々も使っていて、細石刃を装着した槍や矢などで狩りをしていた。そのノウハウは新石器時代としての縄文の人々に受け継がれていたに違いない。食料として獣の命を頂くことに、「あなたの命を頂きます」と自然への感謝、鎮魂の祈りを捧げる様子は、今の日本人の「頂きます」の挨拶に通じている所作だが、我々はもっと真剣に日々の糧を得ることに向き合う必要があるだろう。TVの飽食番組を喜んでみている自分を時に反省して。。

(注:本ページでは中西立太氏の貴重な情報画を掲載しているが、氏の亡くなった後に氏の画稿を管理している中西裕太郎氏からのご好意により「歴史復元画アーカイブセンター」から有料でダウンロードしたものである。くれぐれも無断転載はしないようにお願いしたい)

下の写真は、新潟県立歴史博物館展示ジオラマの写真だが、母親が土器に魚や貝やカニなどを入れ、海水を入れて煮炊きしている様子を再現している。縄文時代の早期から太平洋岸を中心に貝塚を残す遺跡が現れるが、縄文人は海の幸を求め、積極的に漁撈活動を始めたといわれる。このような生活の変化と土器の出現は、当時の人々の食料の種類と総量を大きく増やすことになった。

最近の考古学研究の成果により、彼らが果実やでんぷんなどの発酵によって酒を造っていたこと、日時計を利用した自然周期のパターンから、様々な食料収穫の始まりと終わりを知り、それを感謝するための祭事の日取りを決めていたこと、実は縄文人は牡蠣の養殖もしていたこと、など驚くべきことが少しずつ分かってきた。灰汁出しもそうだが、土器を使って長時間食材を煮込むことで、以前には食用にできなかった動植物を利用できるようになった。

海の幸

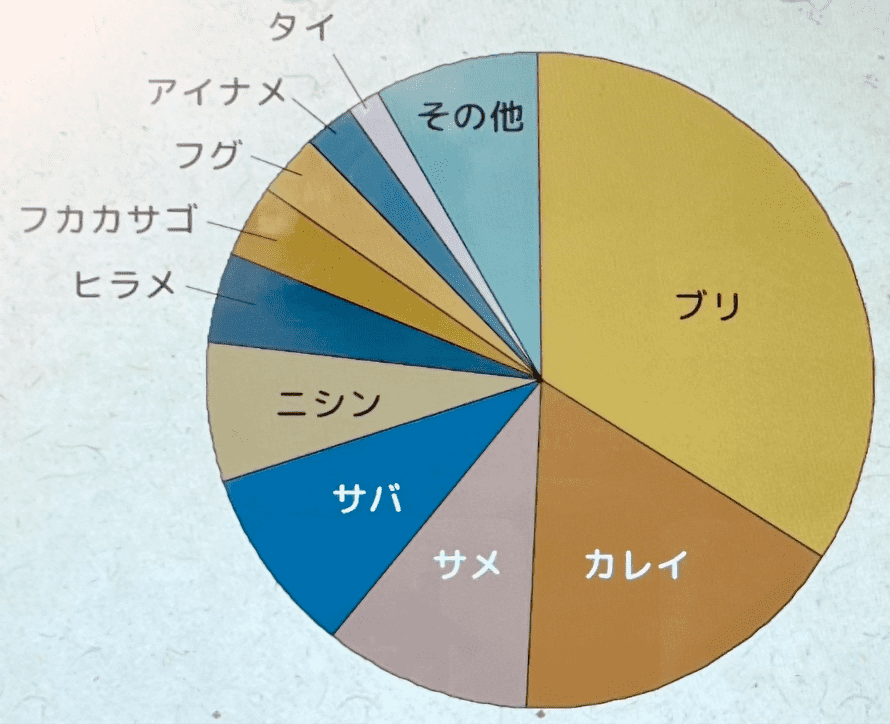

三内丸山遺跡から出土した魚の骨の分析から、50種類を超える多くの種類(以下の図を参照)が食べられていて、1mを超えるマダイ、イカ、タコ、シャコ、フグなどの骨も確認されている。ここで出土したフグの骨を見ると解体調理した痕跡があり、フグ毒については経験的にうまく内臓を処理して食べていたようだ。東京湾の奥まった貝塚でもフグの骨が大量に発見されているところを見ると、縄文人も美味なフグが好きだったのだ。

縄文時代の海と川

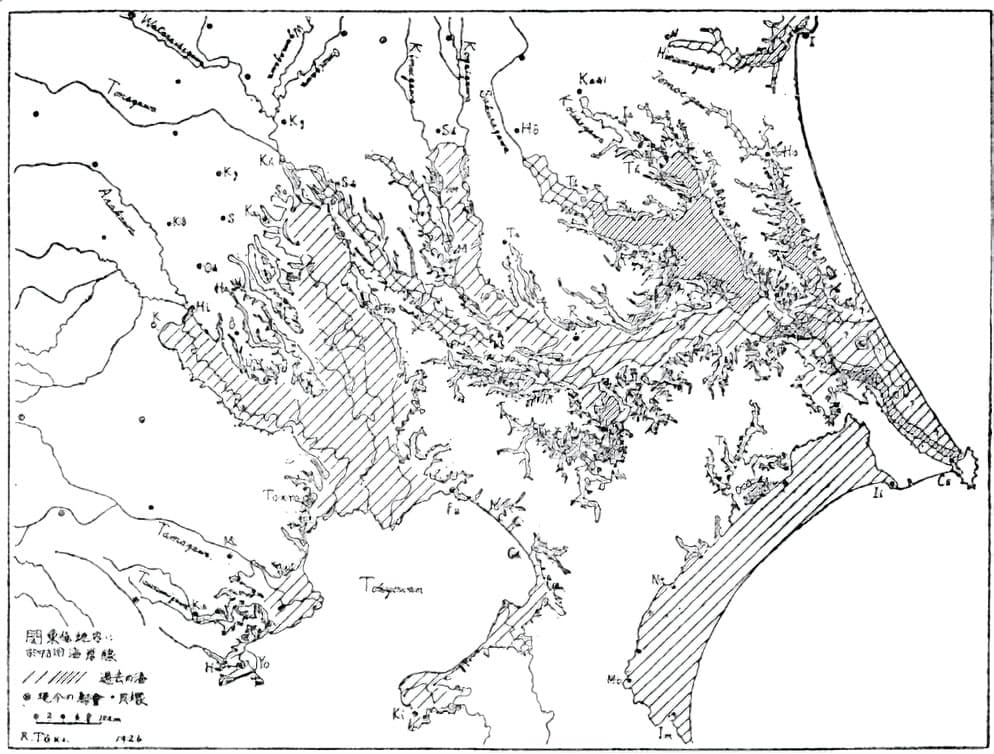

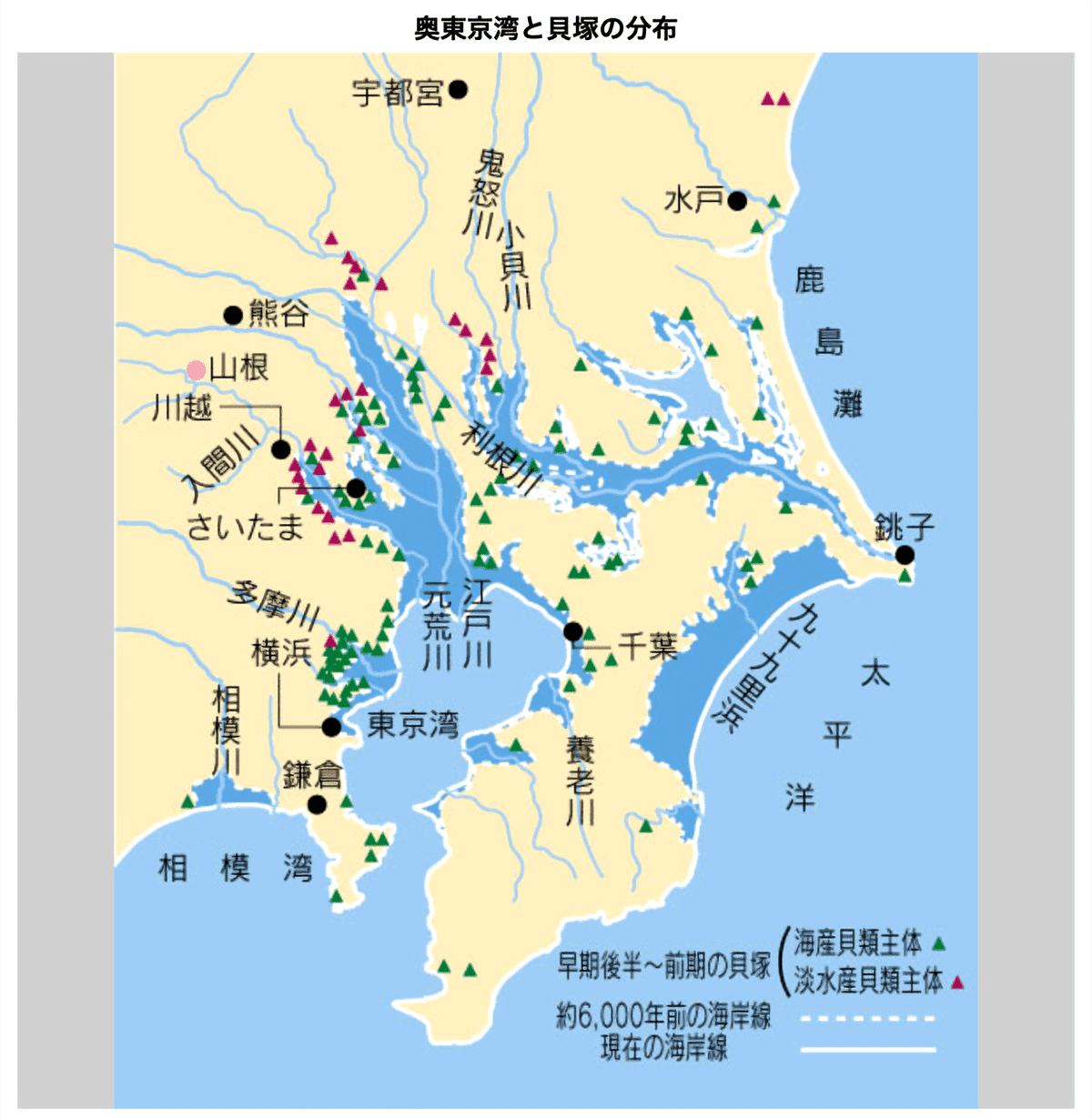

関東平野では香取海(現在の鬼怒川)や奥東京湾(利根川、渡良瀬川、なお当時の利根川・荒川による湾部は「古入間湾」とも呼ばれる)などが形成され、大宮台地などは半島となっていた。縄文時代には、それまで海の沿岸近傍に住んでいた人々は、縄文海進により、河川をさかのぼり内陸へと移住したと考えられている。

以下の図で▲印のある箇所が貝塚の遺構が発見された場所であるが、海岸線付近に多数あるはずの貝塚が、ずい分と内陸に位置している。今の川越の近くまで海水域が迫っていたとはちょっと想像しづらいが、この貝塚の分布を改めて見て見るとなるほどと合点がいった。

一方、こうした縄文海進に見られる潮位の上昇は、西ヨーロッパや北米大陸では確認されていないことから、必ずしも地球的な規模での変化ではなく、日本近海における地域現象のひとつとも考えられている。また、一説に「仙台平野では縄文時代を通じ現海水面を上回る高海水準は存在しなかった」と、関東地方とは大きく異なる評価もある。日本列島は四つのプレートがひしめき合う脆弱な構造の火山列島であり、縄文人たちの生活の証である貝塚も様々な環境因子によってその居場所を変えざるを得なかったのだろう。

(10月号に続く)

< 資料 >

1) 小林達雄「縄文人の世界」: 朝日選書557, 1997.

2) 塩野米松「日本の漁師」: (株)新潮社, 2001.

3) 海部陽介「日本人はどこから来たのか?」: (株)文芸春秋社, 2019.

4) 縄文海進(Wikipedia): https://ja.wikipedia.org/wiki/縄文海進.

5) 嵐山町Web博物誌, 第2節縄文文化拡がる, 1海の幸と川の幸: http://www.ranhaku.com/web04/c2/2_01.html.

6) 小林達雄「縄文文化が日本人の未来を拓く」:徳間書店, 2022 .