40年前のことだが、Philadelphia に留学が決まって、Hahnemann university の Neurology division chief の Gareth Parry に挨拶に行ったところ、「実は医局ごと Louisiana State University に引っ越すことになったのだけれど、君はどうする?」と言われた。いつからかと聞くと、3ヶ月後だという。最低2年は学んでくると公言して、日本で送別会を何度もしてもらった。留学資金を作るのに車も売却してマンションも引き払った。「どうする?」と言われても「Goする」しかないだろう。

今はどうか分からないが、その当時は U-Haul という引越し専門業者があって、キャリヤや車両を貸し出していた。私は屋根にキャリヤを付け、自分の車で Philadelphia から New Orleans まで、アメリカ東海岸から南のメキシコ湾まで長距離ドライブをすることになった。1日8時間というノルマを作って、無理せず安全に、途中でドライブインに泊まりながら2泊3日の旅は案外楽しく、子供たちもドライブインのプールで遊ぶのを楽しみにおとなしく乗っていてくれた。

初夏の肌寒い Philadelphia を出る時には、道路の両脇は小高い針葉樹林だったが、南へ下るにしたがって木々の高さが低くなり、強い日差しを遮るように広葉樹林が広がってきた。New Orleans に着く頃には、直射日光がフロントガラス越しでも肌を刺すような強い日差しになったことに驚く。途中で寄ったハンバーガーショップの店員の言葉が南部なまりになって、「For here or to go?」が聞き取りにくくなっていた。

旧石器人の日本列島への移動

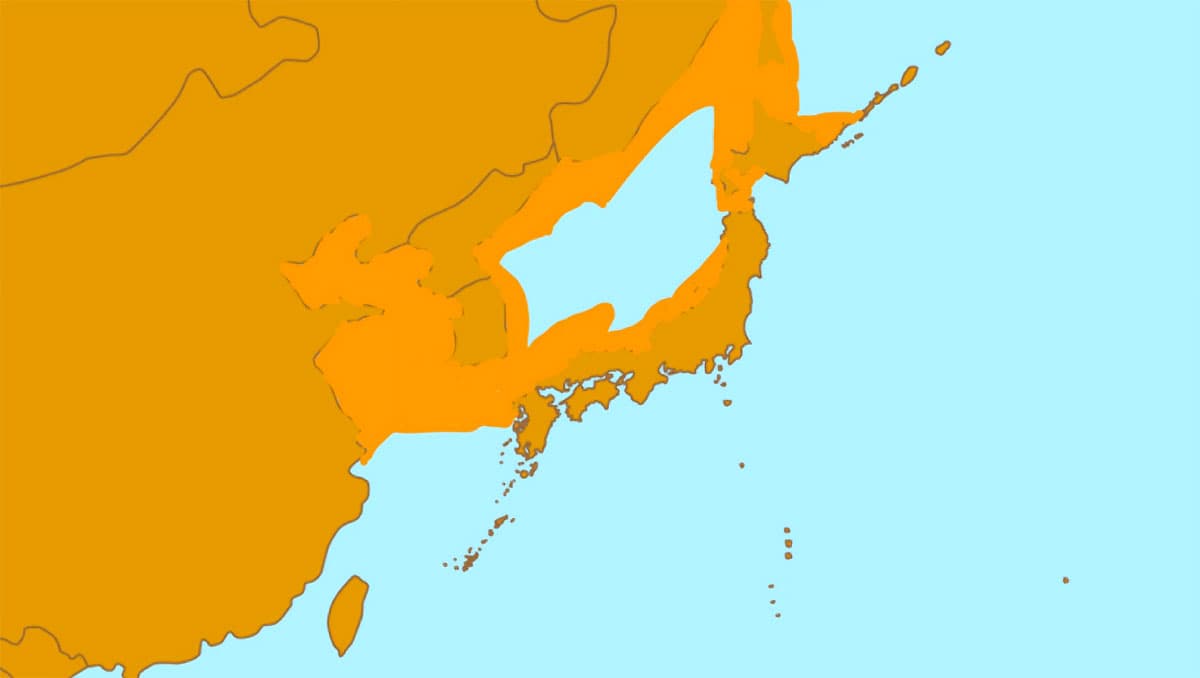

旧石器時代は寒冷環境で、日本列島にヒトが住み始めた3万年前は第4回目の氷河期にあたり、あたり一面ツンドラが広がっていたと想像される。極寒期には現在より海面が130m程度下がっていたので、大陸と日本列島はほぼ繋がっていたようだ。野尻湖ナウマンゾウ博物館の資料解説によれば、マンモスゾウやヘラジカは大陸のシベリアから北海道に、オオツノジカやナウマンゾウは朝鮮半島を経由し南方から日本列島にやってきたようだ。 旧石器人も狩りの獲物である大型動物を追って、南と北から日本列島にやって来たと考えられている。長野県野尻湖の湖底でこれらの動物の骨が大量に発見されている。

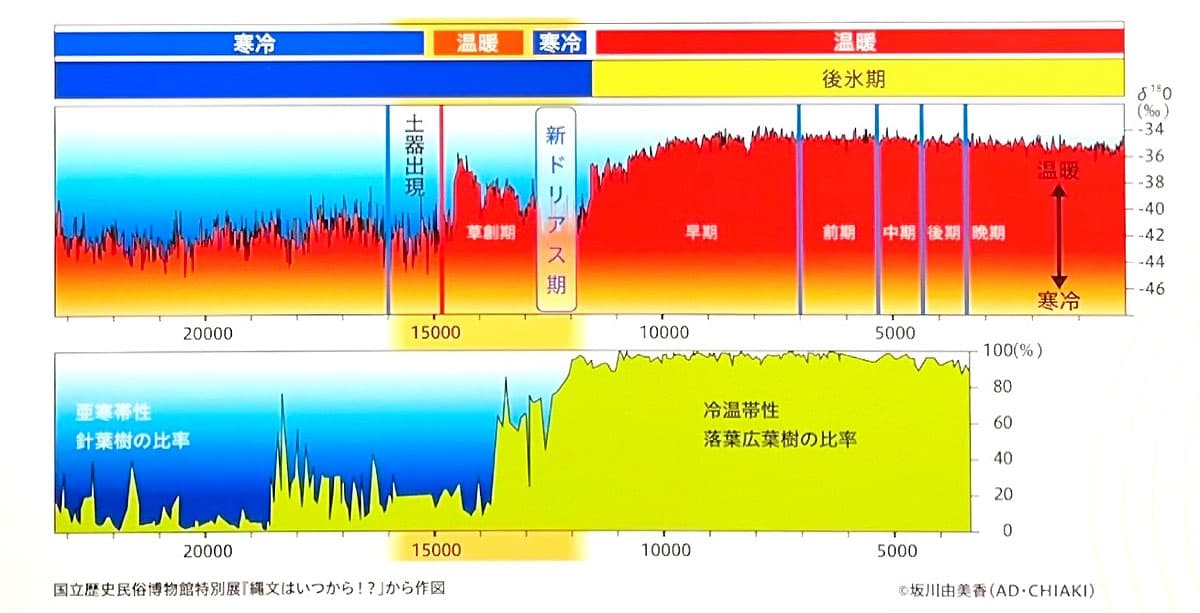

縄文時代は寒冷な最終氷期に始まった。気候は約1万5000年前頃から温暖化し始め、1万1500年ほど前からは気温が急上昇した。福井県若狭湾岸にある水月湖の年縞を研究した、立命館大学古気候学研究センターの中川毅氏によれば、1万1600年前のある時、1〜3年以内の time span で平均気温7℃の上昇をもって、スイッチを切るように氷期が終わり、世界の相貌が変わったという。これに伴い海水面が上昇し、約6000年前にピークを迎えた。この現象を「縄文海進」と呼ぶ。

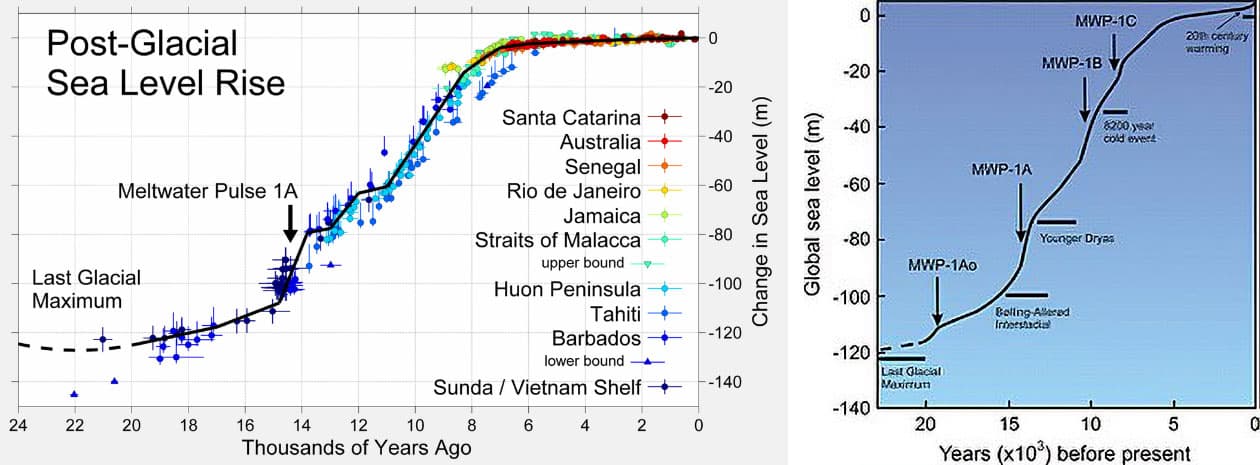

Meltwater Pulse 1A(融水脈動)

海水面が急激に上昇したのは日本列島だけではない。それは地球規模で起こった大事変だった。温暖化し、極地の氷が溶けだし、水面は地球規模からすれば見る見るうちに上昇した。海水準上昇は、年速1–2センチメートルで約120メートルにおよんだといわれている。

Meltwater Pulse 1A (MWP1a)は、地質学者、古気候学者、海洋学者が、14,700年前から13,500年前の急速な後氷期の海面上昇の期間に対して使用する名称だ。この間、約400~500年の間に世界の海面が16メートル~ 25メートル上昇し、平均年速はおよそ4~6cm/年と、他の後氷期融解水脈動の中で最も急峻な上昇だった。

日本の神社の成り立ちを研究している蒲池明弘氏は、著書「火山と断層から見えた神社の始まり」で、島根県出雲市多伎町砂原に立地する後期旧石器時代とされる砂原遺跡に触れ、「目の前の海岸風景を修正して、はるかに広がる平原を思い描きました。十万年前、人びとが暮らしていたかもしれない大地が、今は海の底になっているというのです」「氷期が終わり、温暖な縄文時代がはじまろうとする時期の気候変動は急激で、今年まで陸地だったところが、次の年には海になっている。次の年も、また次の年も、という具合に陸地が奪われていきました」と書いている。出雲大社の来歴に触れての感想だが、「気候の大変動の当事者であった旧石器人は、寒冷期に適応した狩猟生活者です。草原に住む動物を追いかけることが、彼らの人生の大きな部分を占めていました。ところが、氷期の終わりとともに、草原の多くは森へと変わり、日本列島に生息する動物や植物の生態系は様変わりしました。森の木々は、縄文人に果実や木の実をもたらしたといわれています。でも、シカをはじめとする草食動物にとって森は住みやすい環境ではありません。草原から森へという日本列島の植生の激変によって、旧石器時代の人びとがもっていた狩猟技術や生活のための知恵が通用しなくなりました。平均気温の大幅な上昇は数年の間に起きた大変動でした。それをもって縄文時代のはじまりとする説に従うならば、ひとりの人間が前半生を旧石器人として暮らし、後半生は縄文人の日常を生きたという人生があったはずです」と書いている。江戸時代に生まれ育ち、明治時代に生きた人々も同じ境遇だったかもしれない。

「爺さんの時代はこの海の向こうは草原で、ナウマンゾウやヘラジカを槍で獲物にしたっていってたな」と、砂浜に座って縄文の子供に話をする父親の姿を想像してみる。

縄文海進により始まる縄文文化

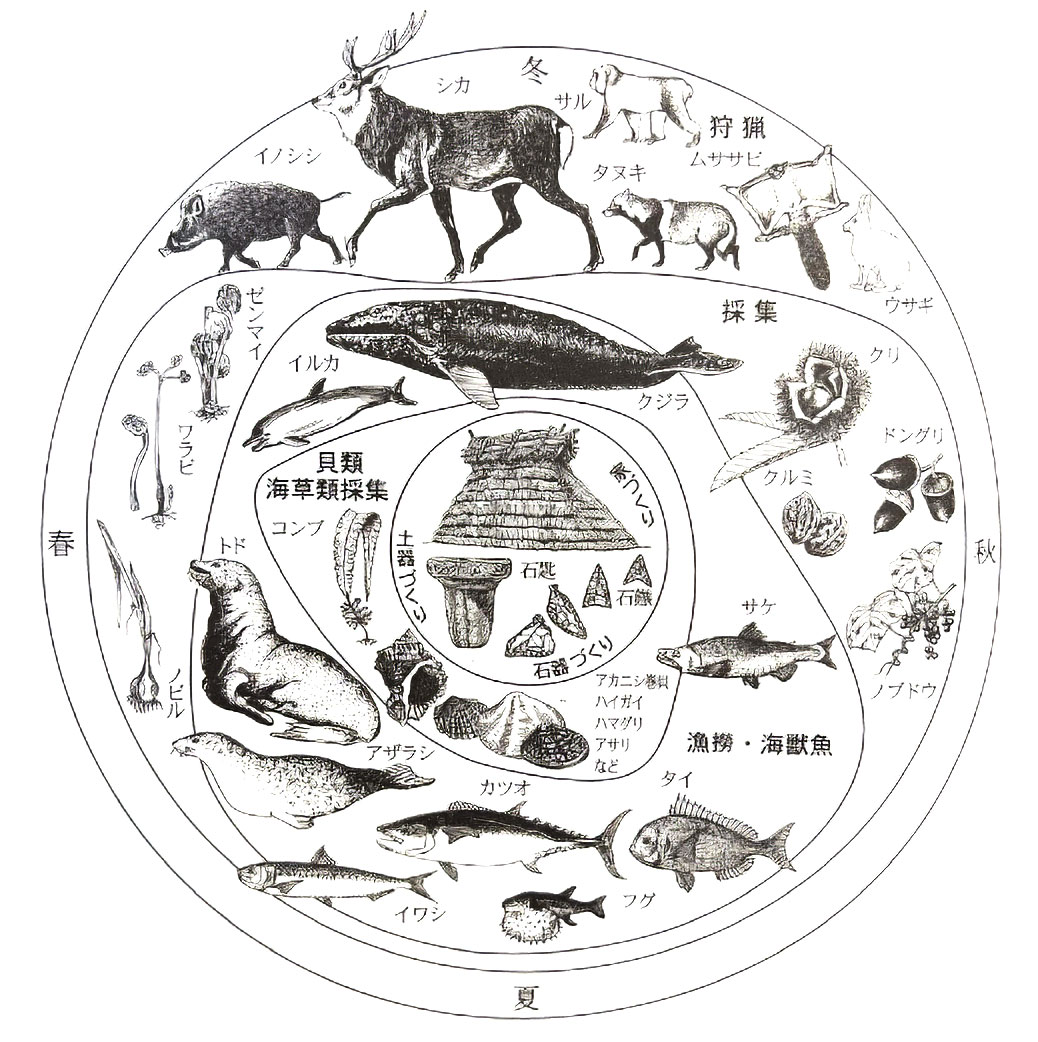

温暖化により列島の動植物相は大きく変化した。主な植生は針葉樹林から落葉広葉樹林へと変化し、ナウマンゾウやオオツノジカなどの大型獣が絶滅するとともに、イノシシやシカなどの中小型動物が多くなった。さらに海進により内湾や砂浜が形成され、内湾性の魚類や貝類が生息するようになったが、これらは全て、縄文人の新たな食料となった。

國學院大學文学部名誉教授で、新潟県立歴史博物館名誉館長を務められた考古学者の小林達雄氏が考える「縄文カレンダー」は、こうした縄文人の豊かな環境を反映している。このカレンダーを見ると、縄文人がいかに多種多様な食べ物を、季節季節でいわゆる旬のものを美味しく食べていたかが分かる。日本人がグルメで有名なのはこの時代からのものだろう。こうした食性は世界に類のない独特の優れた食文化を形成していったと思われる。世界遺産になるほどの「和食」の伝統はすでにこの頃から培われていたといっても過言ではないだろう。これらの食べ物を、いつ捕獲するか、いつどこの海でどんな魚、どんな貝を獲るか、それを知識として知っていて、ムラの中でその知識を共有し、共同作業が必要な場合には家族や村人たちと協力して獲っていたに違いない。

季節ごとに、少量ずつ多種多様な天然資源を食料としたことにより、一部の食糧だけに偏ることなく、不足分を他の食料で補うという絶妙なバランスを取っていた。この事はまた天変地異が生じた際に起きる食糧不足、食糧難を免れる知恵でもあった。実際、異常気象によるいくつかの種類の食料が枯渇、あるいは不作に至る自体は稀でなく起こったに違いない。また、こうした調達方法をすることで、獲りすぎて資源がなくなることを防ぎ、自然との共存、その土地の生態学的な安定維持に繋がった事だろう。

縄文時代の遺跡から発見された食料を数え上げると、哺乳類60種以上、貝類350種以上、魚類70種以上、鳥類35種以上、植物性食料55種以上にのぼる。美味しいからといってシカやイノシシだけにこだわらず、他の動物を食べながら「頃合いを見計らって狩る」この縄文姿勢方針は、「あたかも柵のない牧場経営ともいうべき巧みな仕組みになっていたのである」と小林氏がいうように、縄文人がいかに clever だったかが分かる。今の greed な日本人と比べようもなくヒトとして成熟していたのではないかと感心する。

食料を得る豊富な知識

昔、新潟県の某病院に出張に出ていた時のことだ。大学医局は、2年目、3年目の研修医を、医局の収入(派遣すると医局に上納金が支払われた)を得るために、武者修行がてら順番に提携医療機関へ出張に出していた。私が行ったところは家族経営の病院だったが、常勤医は皆経験のある上級医師で、その中で1人だけの若い病棟医だった。大学病院で2年間揉まれたとはいえ、診断・治療が一人前に出来るとはいえない若手医師を、よくぞ雇ってくれたと思う。しかし、当時も医師不足は今と同様にあって、特に過疎の山深い村の医療機関に好んで赴任する若者はいなかった。

忙しい毎日ではあったが、勤務仲間としてスナックやカラオケに連れて行ってくれた病院スタッフがいた事は幸せだった。往診の時には、島田さんという事務方が運転手をしてくれて、少し時間がある時に「これから秘密の場所に行きやすから、人にはいわんでください」といって、ワラビやゼンマイ、山ウドなどを採りに連れて行ってくれた。「この時期になると、この辺りの人は籠を背負って山菜取りに行くんですよ」と林のなかに車を止めて、雑木林の草むらを歩きながら話をしてくれた。「大体毎年出るところが決まっていて、そこを覚えておくだ。自分だけの秘密だ。人に知られたら取られちゃうからね」と、林の奥を見て、草むらを分けて歩くと「ほらあった」とあちこちにゼンマイがくるくると顔を出している場所を探し当てた。私にその何本かを手渡してくれて、前歯が一本かけた隣に金歯のある口元をほころばせて満面の笑みを浮かべた。

縄文人も、山の中でこんな山菜採りをしていたのだろう。しかし、採取するべき時期と、群生する場所を知識として知っていなければ、私のようなボンクラな現代人と同じく、すぐに食糧難に陥ってしまう。

小林氏はウニについてこんなことを書いている。

「例えば、縄文人は日本近海の13種のウニのうち、少なくともその4種を食べていたことが分かっています。中でも多いのはバフンウニとムラサキウニです。

しかし、この両者の産卵期にはズレがあり、種類を区別したうえで、ぴったりの時期に採集しなければなりません。単にウニが食べられるものだという知識だけでは、せっかく海に潜って採ってきても、産卵期だったらウニに身がなかったり、味が落ちてしまい無駄骨となってしまいます。また、現代人がよく抱いている縄文人のイメージのように、ただがむしゃらに試行錯誤を重ねる毎日というわけでもなかったのです」。

(9月号に続く)

< 資料 >

1) 山田康弘「縄文人の死生観」: 角川文庫, 21009, 2024.

2) 特別展「古代DNA -日本人のきた道-」: 国立科学博物館, 2025/03/15〜06/15.

3) 縄文海進(Wikipedia): https://ja.wikipedia.org/wiki/縄文海進.

4) 「旧石器時代の日本列島」嵐山町web博物誌: http://www.ranhaku.com/web04/c1/1_02.html.

5) 日本史のススメ「旧石器時代の日本【日本史講座】」: https://historynavi.com/kyuusekki/.

6) Meltwater pulse 1A(Wikipedia): https://en.wikipedia.org/wiki/Meltwater_pulse_1A.

7) 小林達雄「縄文人の世界」: 朝日選書557, 1997.

8) 小林達雄「縄文文化が日本人の未来を拓く」: 徳間書店, 2022.

9) 中川毅「人類と気候の10万年史」: ブルーバックス B-2004, (株)講談社, 2024.

10) 蒲池明弘「火山と断層から見えた神社の始まり」: (株)双葉社, 2024.