講師 千原 靖弘

内藤証券投資調査部

1971年福岡県出身。東海大学大学院で中国戦国時代の秦の法律を研究し、1997年に修士号を取得。同年に中国政府奨学金を得て、上海の復旦大学に2年間留学。帰国後はアジア情報の配信会社で、半導体産業を中心とした台湾ニュースの執筆・編集を担当。その後、広東省広州に駐在。2002年から中国株情報の配信会社で執筆・編集を担当。2004年から内藤証券株式会社の中国部に在籍し、情報配信、投資家セミナーなどを担当。十数年にわたり中国の経済、金融市場、上場企業をウォッチし、それらの詳細な情報に加え、現地事情や社会・文化にも詳しい

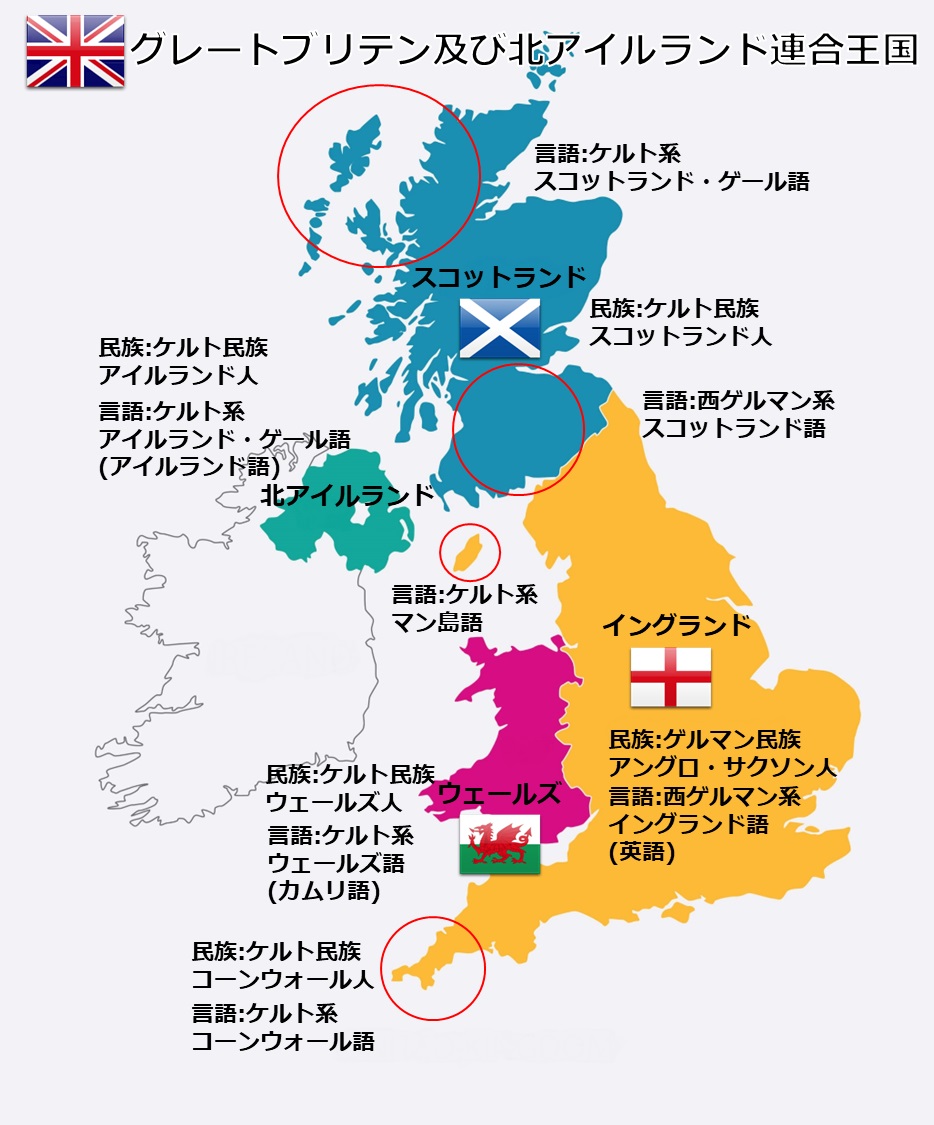

法域も複数あり、イングランドとウェールズは単一の法域だが、スコットランドと北アイルランドは独自の法体系を有している。

日本人の大多数は、自分の民族名に無関心なまま暮らしている。日本人のほとんどは大和民族なのだが、それが意識されることは、ほとんどない。日本人は国籍と民族を異なる概念として扱う意識が薄い。その背景には「単一民族国家」としての長い歴史がある。

日本人も昔から外国人を自国民と区別したり、「英国人」のように国別で分類したりはしてきた。だが、無意識に外国も日本と同じ単一民族国家と思い込んでいるせいか、一つの国に複数の民族が共存する多民族国家の発想に乏しい。英国籍の外国人を英国人と呼ぶが、イングランド人なのか、それともスコットランド人なのかは、ほぼ考えない。英国は民族や言語が多様であり、それぞれの慣習に基づいて統治される。日本と英国は同じ島国だが、民族意識と多様性に違いがある。

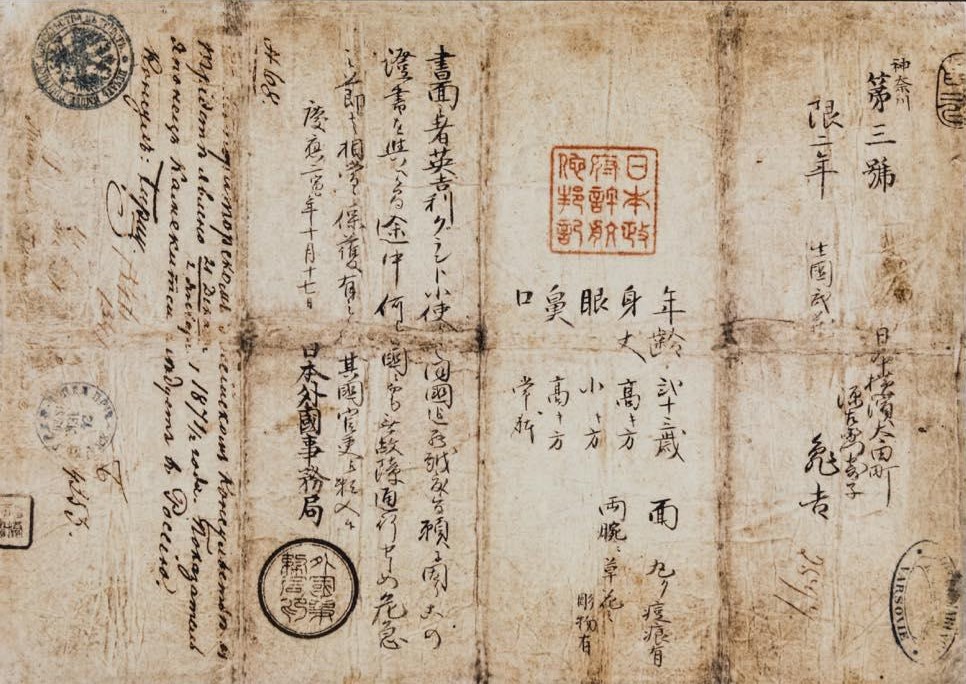

曲芸師の亀吉の身体的特徴を列記している。

日本人と外国人の交流は、1639年から215年間の鎖国で断絶していた。1854年の「日米和親条約」で日本が開国すると、外国人に接したことで、日本人にも国民意識が芽生えた。1866年に江戸幕府は海外渡航を解禁すると、渡航者が日本人であるという身元証明と海外での保護を求める文書を同年11月23日に発給した。これが実質的な日本初の旅券であり、最初の取得者は曲芸団「日本帝国一座」を率いる隅田川浪五郎。渡航目的は翌年のパリ万国博覧会に出演することだった。

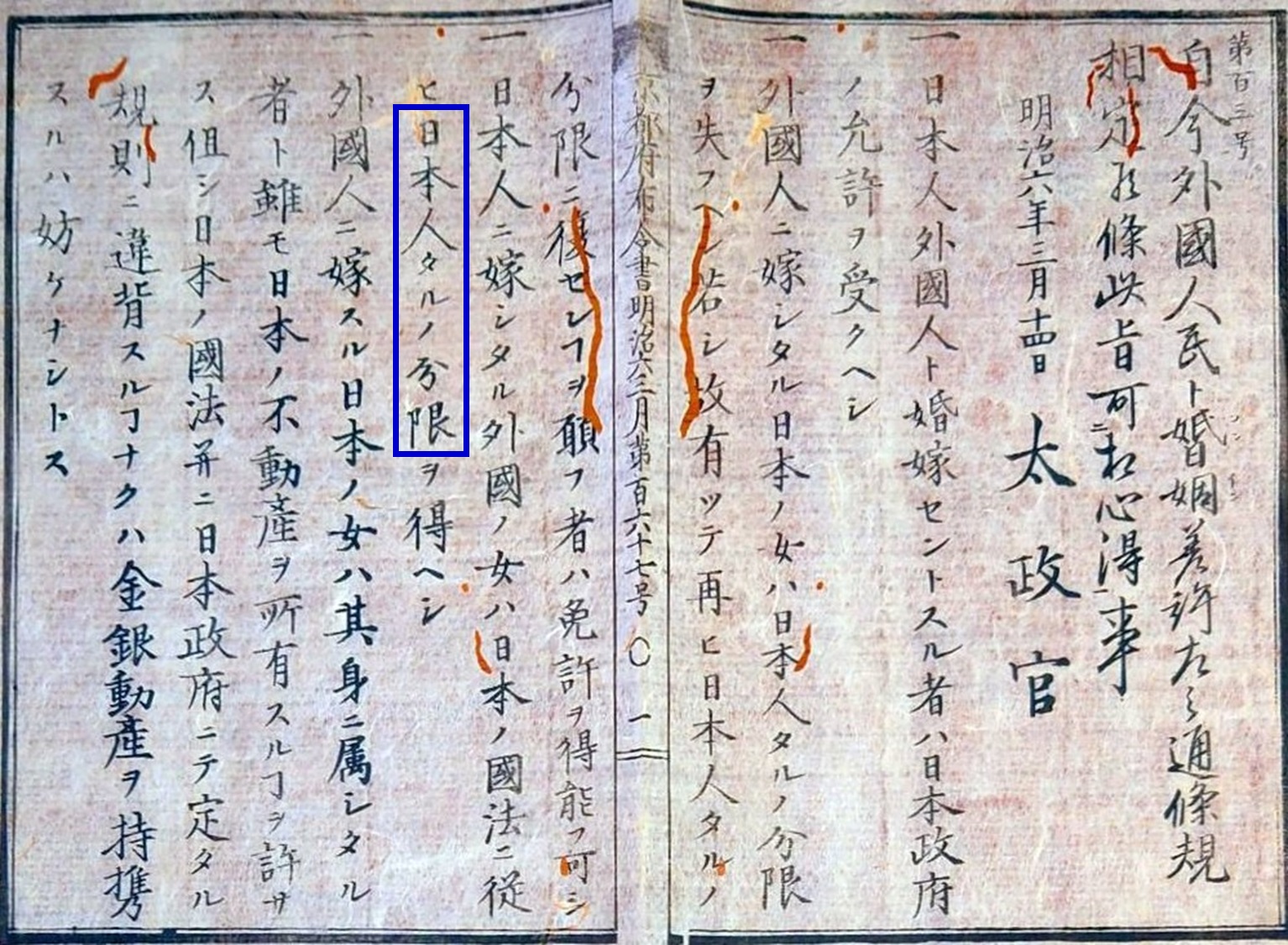

日本人に嫁いだ外国人女性は「日本人タルノ分限」を得た。

外国人との交流拡大で国際結婚の事例が生じると、「日本人の要件定義」が必要となった。明治政府が1873年に公布した太政官布告第103号(内外人民婚姻条規)は、日本国籍を「日本人タルノ分限」と表現し、国際結婚による「分限」の取得と離脱を規定。だが、国際結婚以外での日本国籍の扱いは曖昧だった。1889年公布の大日本帝国憲法は、第18条で「日本臣民タルノ要件」に触れたが、それを定める「国籍法」は当時未完成だった。

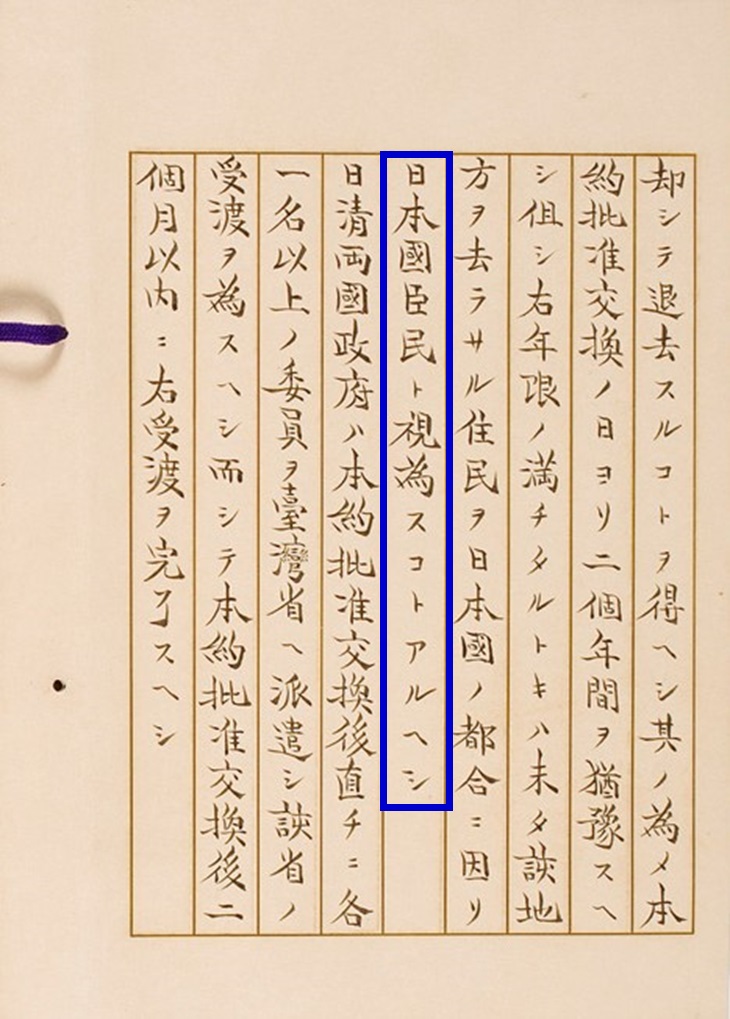

「日本国臣民ト視為スコトアルヘシ」(青色の枠)

条約批准から2年後も退去しなかった台湾住民は、日本国籍を所持する日本国臣民(日本人)となった。

法整備を待たずに、日本人の範疇は拡大した。1895年に清王朝と締結した「下関条約」で、台湾が日本の領土に加わり、退去しない現地住民については「日本国臣民と見なすことあるべし」とされた。こうして台湾の漢民族や先住民族も日本人とされ、日本は多民族国家に変貌した。4年後の1899年に日本は「国籍法」を公布。その後も1910年の韓国併合で、朝鮮民族も日本人に加えられた。

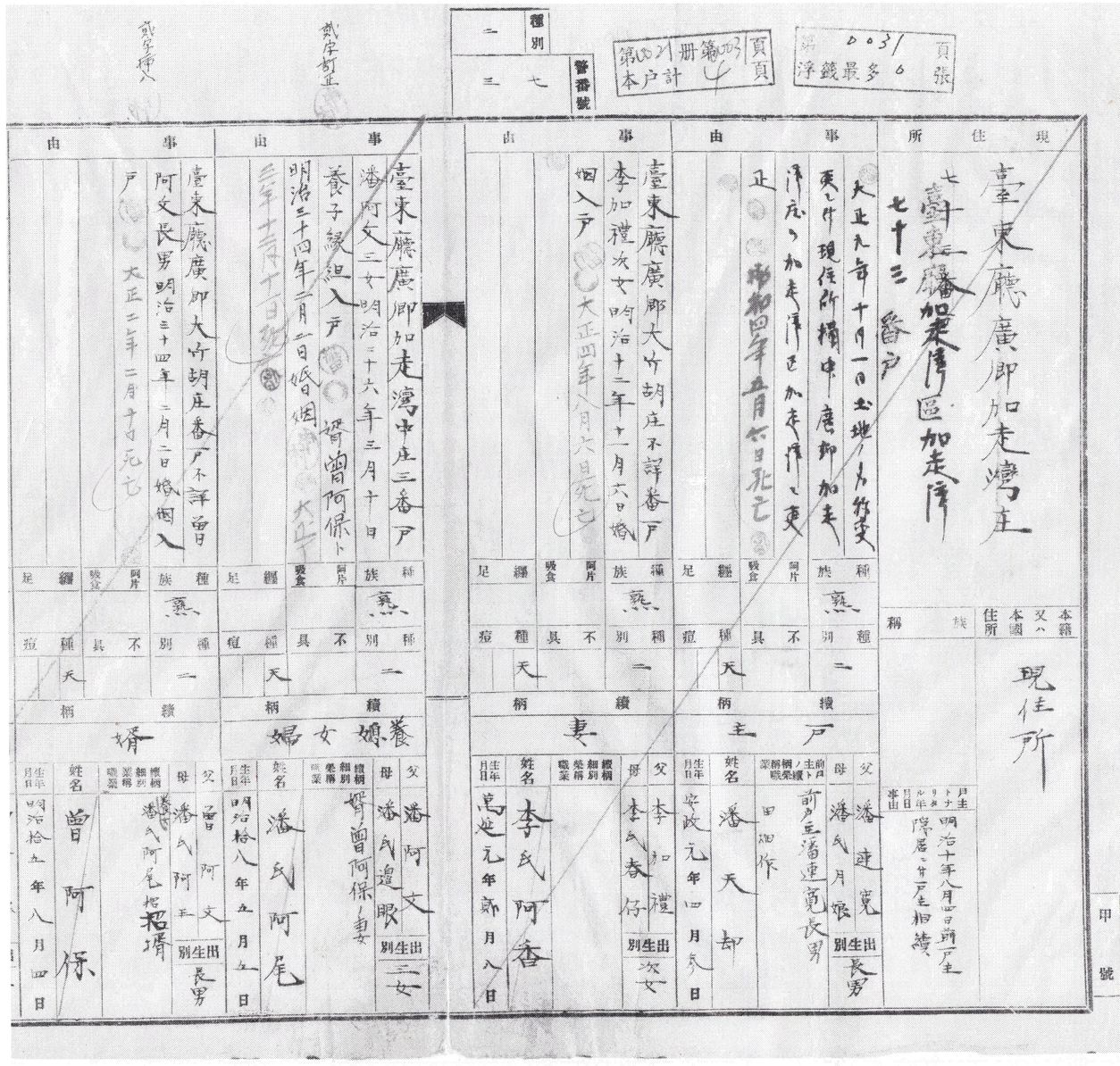

台湾や朝鮮半島の人々も、日本人として日本国籍を取得したが、戸籍は「内地」「台湾」「朝鮮」に分断された。婚姻など除いて戸籍の異動を認めず、血筋と家制度で国民を区別した。その一方で民族的な多様性は重視せず、日本人としての同化政策を推進。これは他民族の慣習に基づく統治を広げた大英帝国との違いであり、日本は単一民族国家の発想に固執し、多様性に対する包容力を欠いていた。

サンフランシスコ平和条約の発効にもない、台湾戸籍と朝鮮戸籍に登録されていた日本人は、本人の意思とは無関係に、日本国籍を喪失。このうち内地(日本本土)に在住していた人々は、日本人ではない特別永住者となった。

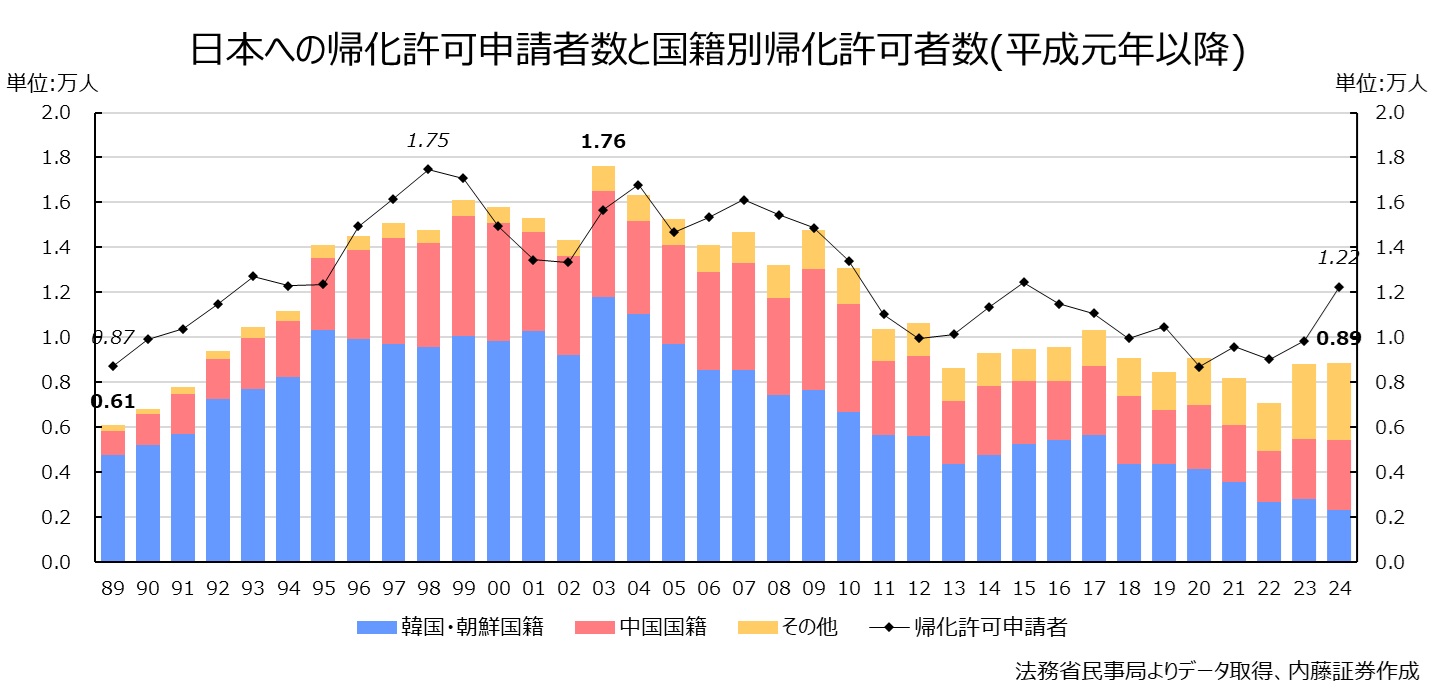

日本は終戦を経て単一民族国家に戻ったが、近年は人口減少が加速する一方で、日本社会に順応した外国人が、毎年1万人近く帰化している。帰化が許可された人は、もとの国籍を離脱するが、民族的な独自性や慣習まで捨てるわけではない。日本人の多様化が進むなか、日本社会の包容力が試されている。

2000年代は中国や韓国の経済発展を背景に、日本への帰化申請者と帰化許可者がそろって減少

コロナ禍以降はその他の国・地域からの帰化申請者と帰化許可者が増加

日本への帰化を希望する外国人の層が変化している。