臨床医の間でよく語られる言葉に「後医は名医」がある。最初にその患者を診た医師より、しばらく時間が経って病状が進んでから診る医師の方が、診断・治療に優れた能力が発揮できる立場にある、という意味だ。

Net上でこのことを調べていたところ、「かげやま社労士事務所」のHPに、医師の場合と同じように、事業主が顧問契約を切り替える場合、つまり前顧問社労士から後顧問社労士に担当が変わる場合の事について書かれていた。前顧問社労士の資料を見ることの出来る後顧問社労士は、前任者のミスを批判し自分の優位性を示す事ができると書かれている。まさに「後社労士は名社労士」というわけだ。

このHPで景山氏は「後医の優位性」を、①「後医は前医よりも多くの情報を持つ」、②「後医の方が(時間的に)治癒のタイミングに近い」、③「後医だけが前医を批判できる立場にある」という三要素に分けて分析している。特に③の優位性は強い影響力があり、西部劇でいえば丸腰のガンマンを銃で打つようなものだ。景山氏の「だからこそ前任の先生を尊重し批判するようなことは決して行わないように心掛け、顧問先様には純粋に私の業務のみをもって評価をいただけるよう頑張ります」という言葉は大変貴重だ。

我々、地域住民に密接して仕事をしている開業医のもとには、「ここ2、3日何となくお腹の調子が悪い」「昨日の夜から熱がでた」「さっき歩いていたら足が痛くなった」など、身近なだけに病気と呼べない段階で来院することも多い。ある疾患が発病していない段階で、いつもの健康状態と違うと感じている状態を「未病(未だ病気ならず)」という言葉で表現することがある。未病の状態は、自然にまた元の健康状態に戻ることもあれば、進行して典型的な兆候が現れる場合もある。いわゆる「○○の三兆候」が明確になった段階では、研修医レベルでも十分に診断が可能だ。

病院勤務の若い医師には、経験を積んだ地域担当医が、「これは二次医療機関で診てもらったほうが良いだろう」と判断して患者をreferした場合には、診療情報提供書に添付する検査データが不十分であっても、疑い病名がやや的外れであっても前医を批判することのないように願いたい。

Vanishing skin rash

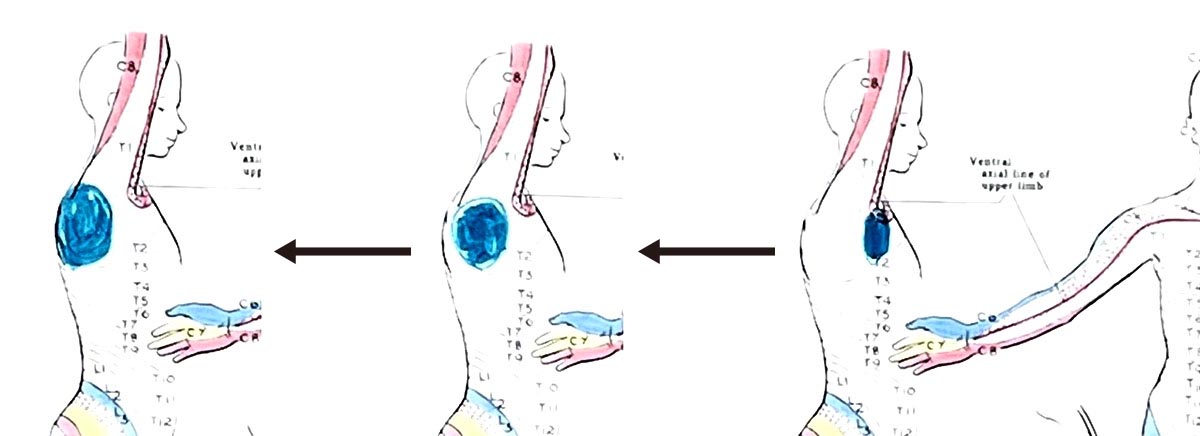

先日、胸背部の痛み、胸の張った感じ、胸背部の赤い皮膚変化が出てきて、最初は整形外科、次に皮膚科を受診したが、「帯状疱疹ではなさそうだけれど、なんだか分からない。後は神経内科で診てもらったら」という皮膚科医の薦めで神経内科を受診した患者がいた。本人にdermatome上にその違和感、痛みの範囲と場所をピンクの蛍光ペンで図示してもらったところ、以下のように右から左に向かっての変化を描てくれた。

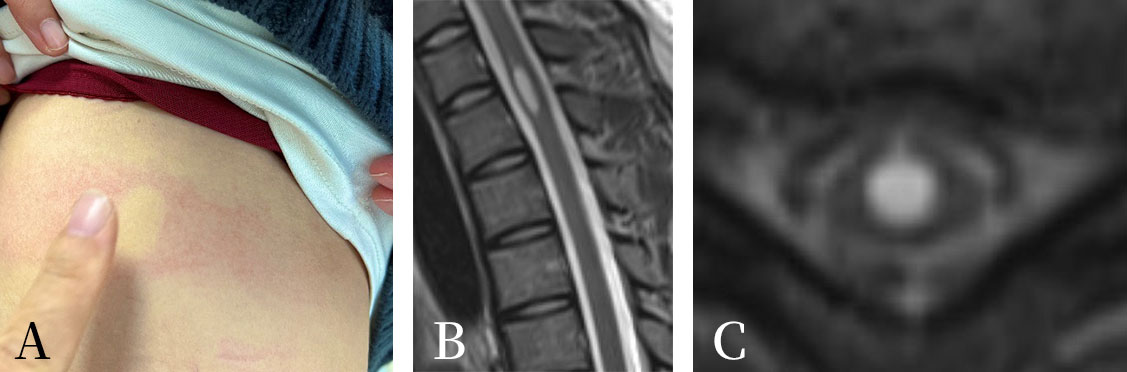

初診時はspecificな疾患を想起できなかったが、脊髄関連疾患ではないかと当たりをつけてorderしたMRI検査では脊髄空洞症が見つかった(写真B、C)。そうであれば、患者が図に示した違和感の変化は、中心管が開いて空洞が拡大する際に起きた変化ではないかと推察した。

胸背部の赤い皮膚変化(写真A)についてPubMed検索をしてみたが、該当する文献は見つからなかった。この皮疹は1週間もするときれいに消失してしまったので、おそらく超早期にしか見られないものだったのだろう、局所の循環に影響を与えた自律神経の異常を反映していたのかもしれない。貴重な症例なので英語文献に残そうかと思って原稿を書いてみたが、どのジャーナルに載せたら良いか迷っているところだ。

Vanishing skin rash of syringomyelia 「脊髄空洞症に見られた消える皮疹」

Case:28 y/o female

3weeks before coming into my clinic, she felt something pulling and a kind of numbness as well on her right lateral chest. Because it was not severe, she was just watching the symptoms. 2weeks after the initial sign began, not only the symptoms remained but also pain was coming out, she saw an orthopedist, but nothing was able to find out. The same morning that I saw her at my clinic, a skin rash had appeared on her right lateral chest and was located the Th2 area of the dermatome. She was seen in a dermatologist, but the doctor told her nothing, but herpes zoster was excluded. She wanted to know what happened to her, so I examined her in detail and ordered spinal MRI.

(AI翻訳) 私のクリニックに来る3週間前に、彼女は何かが引っ張られ、右外側の胸にも一種のしびれを感じました。重症ではなかったので、彼女はただ症状を見守っていただけでした。最初の兆候が始まってから2週間後、症状が残っただけでなく、痛みも出てきたため、整形外科医に診てもらいましたが、何も見つけることができませんでした。私が彼女を私のクリニックで見たのと同じ朝、彼女の右外側胸部に皮膚の発疹が現れ、皮膚分節のTh2領域に位置していました。彼女は皮膚科医に診てもらったが、医者は何も言わなかったが、帯状疱疹は除外された。彼女は自分に何が起こったのか知りたがっていたので、私は彼女を詳しく調べ、脊椎MRIを注文しました。

On the MRI findings, syringomyelia was on the level of Th2. I recognized that symptoms of abnormal feeling on her right lateral chest, skin rash as well were exceedingly early symptoms of syringomyelia. The rash had vanished in a week. I have not experienced before like this phenomenon. There were no articles I can find out if searching on the PubMed. So, if you see the patient at the chronic phase, you miss this rash obviously.

I am incredibly happy to let you know these rare findings together.

(AI翻訳) MRI所見では、脊髄空洞症はTh2のレベルにありました。私は、彼女の右外側胸部の異常感、皮膚の発疹などの症状が、脊髄空洞症の非常に初期の症状であると認識しました。発疹は一週間で消えました。こんな現象は今まで経験したことがありません。PubMedで検索しても見つけられる記事はありませんでした。ですから、慢性期に患者を診察すると、明らかにこの発疹を見逃すことになります。 これらの貴重な発見を一緒にお知らせできることを非常にうれしく思います。

脳外科との連携

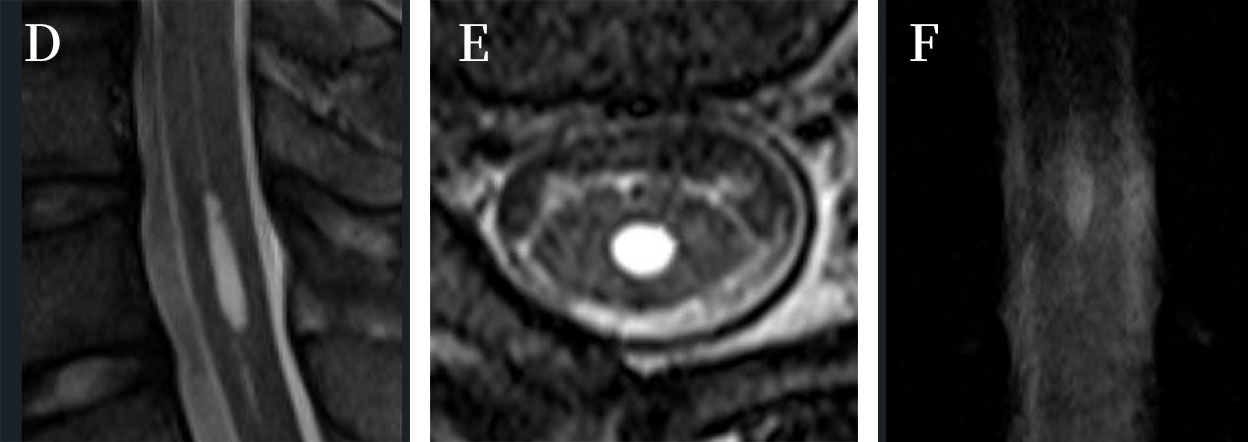

「4、5日前から、ふわふわして体の重心が定まらない感じ、バランスボールに乗っているような感じがするので来てみました」と22歳の男性が来院した。神経学的検査は正常で、頚部の後屈時にややカクカクとひっかかる感じがする以外、前庭・小脳系、後索症状も含めて主訴を裏付ける他覚的徴候を認めなかった。頸椎の異常があるかもしれない、という思いから、原因検索のために頚髄MRIを撮ったところ、脊髄空洞症が見つかった。1週間後に来院した際には、「昨日の朝から左の親指あたりがしびれてきました。身体が前と右にひっぱられる感覚が出てきています」という訴えがあったために、空洞の拡大が進行して脊髄の圧迫障害が強くなっている可能性を考えて、地域の基幹病院脳外科にreferした。

しばらく診療情報提供書の返答がなかったので問い合わせたところ、担当した脳外科医の出身が某私立医大であったため、その本院に特殊外来として開設されている「空洞症外来」に送ったとのことだった。しかし、本院からその後の経過はこちらには届いていない。こうした場合、こちらからお願いをして受けてくれた担当医が「地域で大変お世話になっている神津内科クリニックの神津先生からご紹介を受けた患者さんですので、そちらで診療した内容について、経過も含めて神津先生の方に逐次報告書を送ってください」と一言口添えしてもらえたら大変ありがたい。こうした症例からは学ぶことが多いし、その経験が次の同様な患者を診る際に役に立つ。その恩恵は患者にも及ぶのだから、メリットしかない。

教科書的には「中吊り型知覚障害」「解離性感覚障害」「筋委縮」などが有名だが、病状が進み、神経障害が悪化してからの症状であるから、診断が治療に結び付かないことも多いだろうと思う。

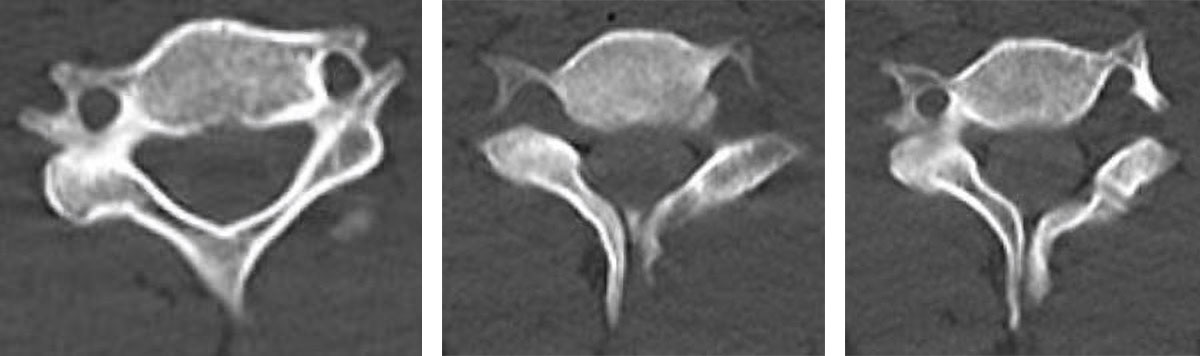

結局、お願いした病院で精査してくれた結果、頸椎には二分脊椎を含めた奇形があり、これによる末梢神経障害が、脊髄空洞症の症状悪化と捉えられた可能性も分かった。以下にその画像を載せておく。

地域の第一線の臨床医が何かおかしいと思ったら、まずは地域の神経内科開業医に気軽に相談すれば、こうした超早期で見つかる場合も多いのではないかと思う。あとは脳外科の技術的進歩が加われば、患者の人生は劇的に変わるのではないだろうか。

Very early RA

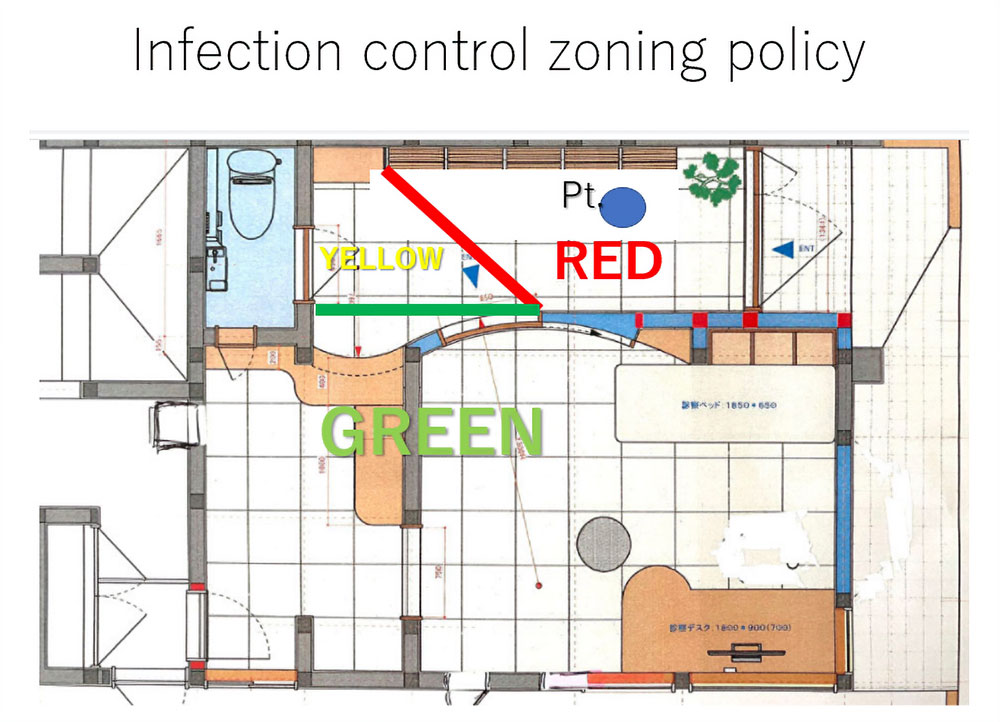

COVID-19パンデミック以来、各医療機関は感染症外来、発熱外来を設置して一般通院患者と分けて診療している。神津内科クリニックでも時間帯を分けて、午前の診療を終えた12時05分から1〜3人程度の予約診療をしている。若林5丁目移転してからは待合室が狭いため、Zoningもなかなか難しいのだが、十分な換気を行いながらスタッフの感染を防いで診療をしている。以下が当クリニックのZoning policyだ。

発熱患者はほとんどがコロナやインフル、アデノなどのウィルス感染なのだが、中には扁桃炎や扁桃周囲炎、肺炎、熱中症などの患者が混在する。

先日感染症外来を受診した25歳の女性は、37℃を少し超えた発熱を主訴として来院した。特に関節痛が辛いと話していたが、簡易検査キットでの結果は、インフルエンザ、コロナウィルス共に陰性だった。感染症外来では基本的に採血、採尿などは行わないため、後日一般外来で精査をすることになった。

血液検査の結果は、RAテスト(リウマトイド因子)が陽性で、抗CCP抗体陰性、CRPは正常だったが血沈がやや亢進していた。

文献を見ると、プレクリニカルRA、超早期関節リウマチなどのkey wordが引っかかってくる。最近では、発症から3ヵ月以内のものをvery early RAとする報告もある。この患者は再診していないのでまだ疑診の段階だが、彼女が来院したら膠原病リウマチ科の専門医にreferしたいと考えている。私もそろそろ後期高齢者になるが、地域医療には終わりがないと悟らされる毎日だ。

< 資料 >

1) かげやま社労士事務所〜「後医は名医」と言う格言: https://x.gd/pYvQn.

2) 新納宏昭「プレクリニカルRAの診断と治療」(第22回は過多リウマチセミナー): https://x.gd/5DbbX.

3) 藤原正識他「超早期関節リウマチが示唆された顎関節炎の1例」, 日顎誌 2015;27:3-8: https://x.gd/2572L.