講師 千原 靖弘

内藤証券投資調査部

1971年福岡県出身。東海大学大学院で中国戦国時代の秦の法律を研究し、1997年に修士号を取得。同年に中国政府奨学金を得て、上海の復旦大学に2年間留学。帰国後はアジア情報の配信会社で、半導体産業を中心とした台湾ニュースの執筆・編集を担当。その後、広東省広州に駐在。2002年から中国株情報の配信会社で執筆・編集を担当。2004年から内藤証券株式会社の中国部に在籍し、情報配信、投資家セミナーなどを担当。十数年にわたり中国の経済、金融市場、上場企業をウォッチし、それらの詳細な情報に加え、現地事情や社会・文化にも詳しい

新疆ウイグル自治区のウイグル人は1200万人弱。一方、ドイツのミュンヘンに拠点を置く世界ウイグル会議などの海外団体は、2000万~3000万人に達すると主張しているが、これを多くの学者は否定している。

米国では2018年から自治区内のウイグル人について、「少なくとも100万人、おそらくは300万人」が強制収容所に拘留されているという見解が広まっている。ただ、1200万人弱という自治区内のウイグル人の人口を考えると、誇大な数字という感は否めない。

経営者は阿依古麗・艾依提(アイギュル・ヘイト)

店内ではウイグル人も働いている。

ウイグル人は中国の主要都市にも住んでいる。米国で言われる拘留者数が本当なら、それは中国各地で暴動が発生するレベルだ。また、これだけの数を拘留すれば、消費や生産も停滞し、経済にも甚大な悪影響が表れる。

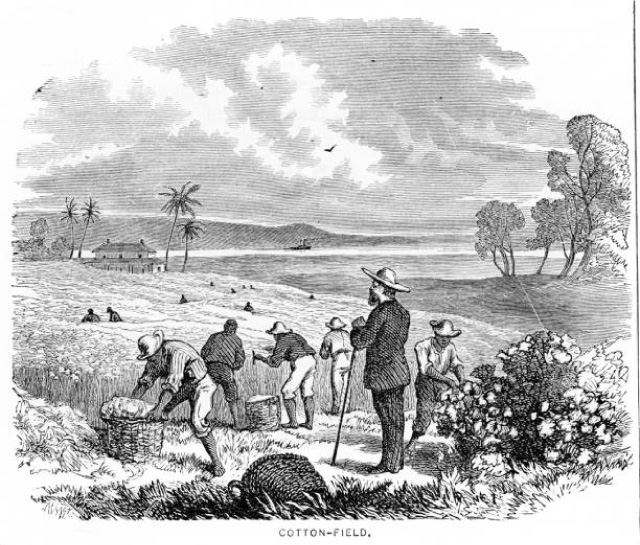

そうした指摘を考慮してなのだろうか、後にウイグル人が綿花栽培などの強制労働に従事させられているという主張が広まった。

1881年制作の版画

米国南部でよく見られた光景

強制労働と言えば、この光景でもある。

米国は強制労働を防止するという見地から、新疆ウイグル自治区からの輸入を禁止。世界のサプライチェーンに影響を及ぼすようになった。ただ、誇大気味な拘留者数との“つじつま合わせ”のような強制労働の話も、冷静に考えれば疑問が残る。

そもそも、黒人奴隷を酷使した19世紀の米国南部と違い、21世紀は綿花栽培が高度に機械化。いまでは人海戦術の綿花栽培は、あまりにも高コストであり、極めて非効率だ。

100万人以上を強制収容すれば、彼らの食費、光熱費、交通費のほか、施設の建設費や維持費、さらに管理者の人件費などが発生する。これらを極限まで削減しても、費用対効果は、機械作業に及ばないだろう。

自治区では過去に民族主義や独立運動を背景にテロ事件も発生しているので、危険人物の矯正施設が存在するのかもしれないが、そんな人々が100万人以上とは考えにくい。

収穫機は米国から輸入品

米国が喧伝する強制労働よりも低コスト・高効率

反中国政府の活動家が主張する情報を西側諸国が都合よく活用し、対中制裁の大義名分としている可能性には注意が必要だ。

なお、自治区に住むのは、ウイグル人だけではない。人口の4割ほどは漢民族だ。また、周辺国の民族が国境を越え、中国の少数民族として自治区に定住しているケースもある。

例えば、オロス族と呼ばれる自治区の少数民族は、ロシア人を指す。このほかにも自治区の周辺国で多数を占めるカザフ族、キルギス族、モンゴル族、タジク族、ウズベク族なども暮らしている。彼らと周辺国との紐帯も強く、自治区内の民族事情は複雑だ。

ウイグル人の詩人・音楽家

「彼が中国の収容所で拷問を受けて死亡」

「百万人のウイグル人が収容されている」

上記は2019年2月のトルコ政府の声明。

中国とトルコの関係が一時悪化した。

トルコ人とウイグル人は同じテュルク系民族

両民族の同胞意識は強い。

中国政府は彼の映像(上図)を公開して反論。

一方、「映像は捏造」と米国は指摘。

2019年7月にトルコ人記者が彼を訪問取材

死亡説は完全に否定された。

これも21世紀の情報戦の一つと言える。

自治区の周辺国は、19世紀に英国とロシアによる覇権争いの舞台となった。諜報活動や情報戦を展開した英露両国の抗争は、後に“グレート・ゲーム”と呼ばれた。

このグレート・ゲームはプレイヤーを変え、今日も続いている。中国が2013年に「一帯一路」を提唱すると、8カ国と国境を接する新疆ウイグル自治区は、地政学的な重要性が増した。中国の強大化と中露両国の関係強化を恐れる西側諸国は、ウイグル人をめぐる情報戦を展開。新疆ウイグル自治区は21世紀版グレート・ゲームの舞台と化している。