講師 千原 靖弘

内藤証券投資調査部

1971年福岡県出身。東海大学大学院で中国戦国時代の秦の法律を研究し、1997年に修士号を取得。同年に中国政府奨学金を得て、上海の復旦大学に2年間留学。帰国後はアジア情報の配信会社で、半導体産業を中心とした台湾ニュースの執筆・編集を担当。その後、広東省広州に駐在。2002年から中国株情報の配信会社で執筆・編集を担当。2004年から内藤証券株式会社の中国部に在籍し、情報配信、投資家セミナーなどを担当。十数年にわたり中国の経済、金融市場、上場企業をウォッチし、それらの詳細な情報に加え、現地事情や社会・文化にも詳しい

日本や西洋で“チベット”と呼ばれる地域は、中国語で“西蔵”(シーザン)という。チベット語では“プー”と呼ぶ。

中国語の“西蔵”という呼称は、17世紀中ごろから清王朝で使われるようになった。このうち蔵(ザン)の字は、チベットを流れるヤルンツァンポ河の上流域が、現地語の言葉で“ツァン”と呼ばれたことに由来する。西(シー)の字については諸説あるが、満州語に由来するという見解が有力だ。

中央アジアとチベットを探検した直後チベットという西洋での呼称は、18世紀に生まれたようで、アラビア語から借用したという説が広まっている。日本は西洋での呼称に従った。

欧州諸国が植民地の拡張に明け暮れた時代、世界地図で最後まで空白として残ったチベットは、謎と神秘の土地だった。この空白は20世紀初頭にスウェーデンの探検家スウェン・ヘディンによって、ついに埋められた。

スウェン・ヘディン(1908年)

チベットが最後まで秘境だった理由は、その過酷な自然環境にある。チベット高原は面積が日本の約6倍もあるうえ、平均標高は約4500メートル。チベット自治区の中心地であるラサ市は標高3600メートル付近にあり、気圧は650ヘクトパスカルほどしかない。

チベットを旅行すると、高山病のリスクが増し、最悪の場合は肺水腫や脳浮腫を起こし、死に至る。また、低酸素の環境に人体が反応し、全身に酸素を運ぶ赤血球の体積が増大。すると、血液の粘性が増し、血栓ができやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞の危険性も高まる。

チベット旅行には携帯型の酸素吸入器が欠かせない

高齢者よりも、若年層の方が高山病のリスクが高い

気圧の低さは生活様式にも影響。水をどんなに熱しても、沸点が低いことから、90度に達しない。料理するにも一苦労だ。

過酷なのは気圧だけでない。夏の最高気温は30度に達し、冬の最低気温は氷点下10度を下回る。服装にも注意が必要だ。

また、大気が薄いことから、日射や紫外線が強く、チベット人の肌は日焼けしている。冬場でも日焼け止めクリームが欠かせない。

チベットを旅行した人

左は出発前、右は旅行後

強烈な紫外線で肌が焼かれる

チベットを訪れた旅行者は、こうした環境への順応に苦労する。だが、チベット人は遺伝子レベルで、この環境に適応している。

チベット人は出生時から血流の酸素飽和度が高く、一呼吸ごとに多くの空気を吸う。生涯を通じて肺活量が大きく、呼吸も速く、肺の容積や脳の血流が高水準を維持する。高地に適応したチベット人の遺伝的特徴は、自然淘汰の結果だ。人類史ではわずか数千年で起きた“最速の遺伝子変化”と呼ばれる。

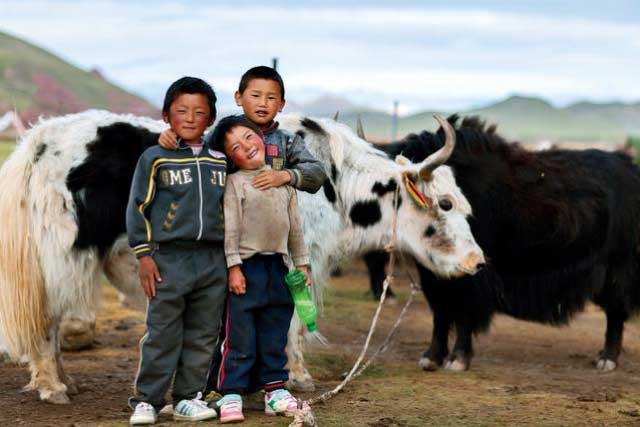

チベットの子どもたちと家畜のヤク

チベット人は遺伝子レベルで高地に適応

初期人類デニソワ人から獲得したという説もある

チベットではデニソワ人の化石が見つかっている

化石は16万年前のものだった

異質で過酷な自然環境は、チベットを外部勢力の侵略から守る防壁だった一方、その発展の妨げでもあった。寒暖差が大きいうえ、土壌の有機物の含有量が低い。さらに微生物の活動も弱く、農業が可能な耕地に乏しい。

食料生産は“ヤク”と呼ばれる牛などの遊牧に依存。少ない耕地ではハダカムギという大麦を生産し、これを“ツァンパ”という主食に加工する。こうした食料生産では人口を支えられない。チベット自治区の面積は中国の8分の1を占めるが、人口は21年末でも360万人あまりで、全国の0.3%にすぎない。神秘の地チベットは、今も昔も人を拒む。

青稞(ハダカムギ)を収穫するチベット農民

主食のツァンパ、醸造酒のチャンなどに加工する