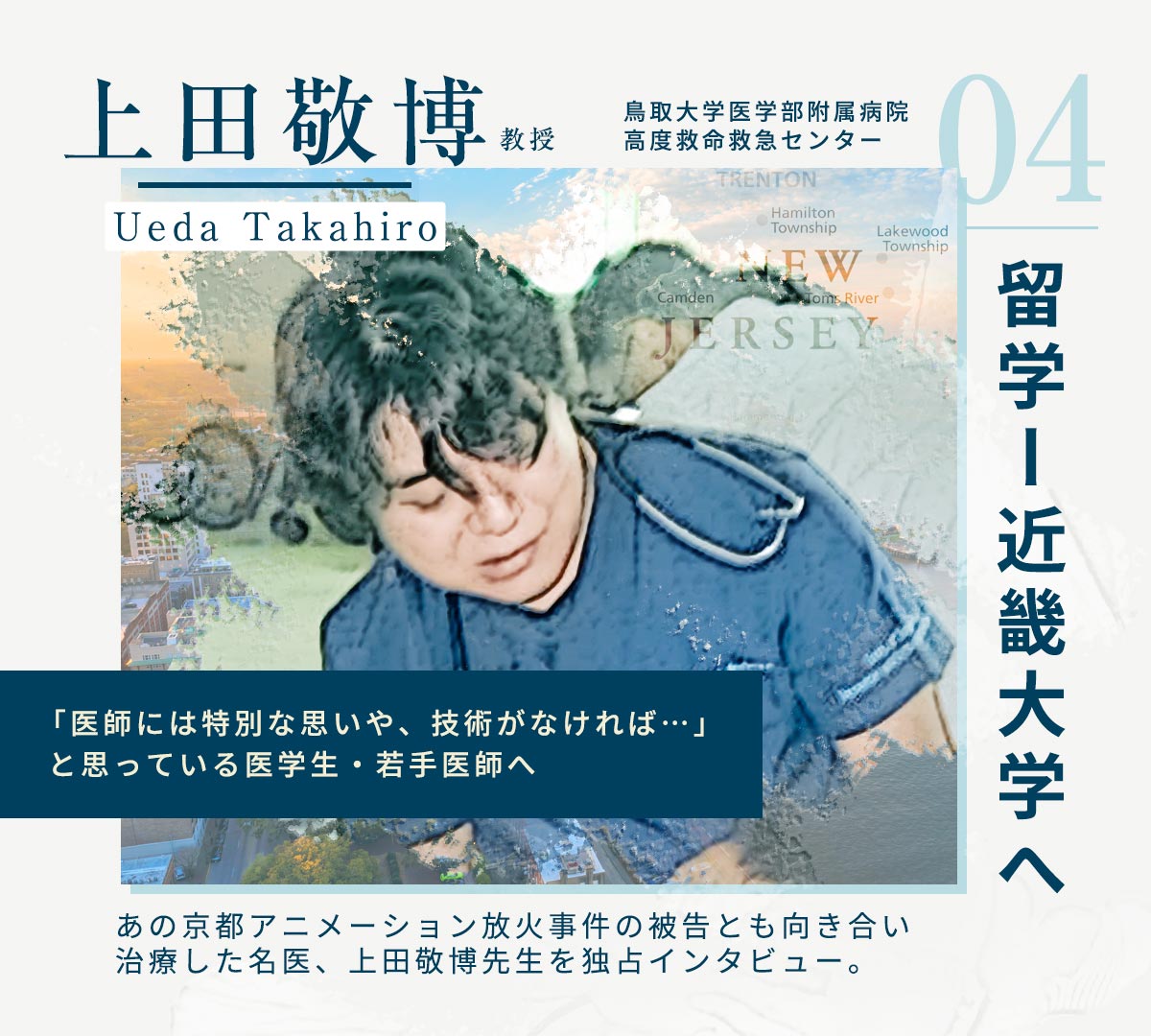

講師 上田 敬博 教授

鳥取大学医学部附属病院 高度救命救急センター

1971年に福岡県福岡市で生まれる。1999年に近畿大学を卒業後、東神戸病院で研修医となる。2001年に大阪府立千里救命救急センター(現:大阪府済生会千里病院千里救命救急センター)でレジデントとなる。2006年に兵庫医科大学病院救急・災害医学教室(救命救急センター)で助教となる。2010年に兵庫医科大学病院救命救急センター副センター長に就任する。2014年に兵庫医科大学大学院を修了する。2016年にRobert Wood Johnson Univ,Hospital外傷センターに留学する。2018年に近畿大学医学部附属病院救命救急センターに講師として着任し、熱傷センターを設立する。2020年に鳥取大学医学部附属病院救命救急センターに教授として着任する。2021年に鳥取大学大学院医学系研究科救急災害医学教授を兼任する。2022年に鳥取大学医学部附属病院高度救命救急センター教授に就任する。

日本救急医学会救急科専門医・指導医、日本熱傷学会熱傷専門医、インフェクションコントロールドクター、日本DMAT隊員など。

留学する

ー アメリカのRobert Wood Johnson Univ,Hospital外傷センターに留学された経緯をお聞かせください。

もともと好中球の基礎研究で留学する予定だったのですが、留学先の先生が病気で急死され、留学自体を諦めかけているときに、兵庫医科大学病院とアメリカの病院が姉妹病院としての提携を結び、お互いが交換留学のような形で留学生を出しましょうということになりました。

そこで誰が行くかという話になり、「じゃあ行きます」と手を挙げたんです。その留学は基礎研究や臨床のフェローではなく、どちらかと言うと、外傷外科のシステムをどのように構築しているのかを見に行くという感じでした。

ー 参考になることが多かったですか。

参考になることばかりでしたね。

ニュージャージー州にある病院なのですが、2日に1回は銃で撃たれた患者さんが来ます。

日本では年に1、2件あるかどうかという症例がまるでコモンディジーズかのように2日に1回のペースで来るんです。それを皆が全く驚かず、当たり前のように診療していることに文化の違いを実感しましたし、そういうGun Shot Woundの初療対応は日本では学べないことなので、勉強になりました。それから若手への教育です。

ー 日本とは違いましたか?

若手医師やレジデントをどうやって育てるのかというカンファレンスにも参加させてもらっていたのですが、アメリカではボトムアップと言いますか、いわゆる落ちこぼれを作りません。

日本はどちらかと言うとできる人がどんどん上に上がり、できない人は淘汰されていくという風潮がありますが、アメリカはそうではなく、できない人をどうやって上に上げて平均化するかというシステムがしっかりと整っていました。

日本でもそういうシステムを取り入れるべきだと思いましたが、一方で日本の良さにも改めて気づきました。

ー 日本の良さとはどのようなところでしょうか。

公的な保険があるところです。

日本には公的な保険がありますが、アメリカでは企業の保険がほとんどで、お金を払わないと良い医療を受けることができません。それだけでなく、生命すら保障されないのだということを知る機会になりました。

ー 生活面はいかがでしたか。

日本人がほとんどいないところに行ったので、現地の人たちも私のことを「日本人なのか、韓国人なのか、中国人なのか分からないが、何人でもいい。Asianだな」みたいな感覚で接してきました。

ある意味、ショックでしたが、でも食いついていくと言いますか、地盤もなく、日本人という認識もされない中で当たって砕けていくうちに、少しずつ私のアイデンティティを認めてもらえるようになりました。

また、アメリカは契約社会なので、契約書に書いていないことはできないのですが、交渉したり、チャレンジすることはできます。

私が「この時期しかアメリカにいない、今しか勉強できない」と粘ると、チャンスを与えてくれて、オプションができました。駄目だと言われたことでも、自分でアクションを起こし、チャレンジしていくことで、前に進むことができるのだという感覚を身につけられたのが留学で得られた一番の財産だと思います。

ー 先生の「スーパードクターはいらない」というお考えも留学で培われたものですか。

アメリカで見てきたボトムアップのシステムが大きいですね。

いわゆる落ちこぼれを作らないことが大切です。

例えば、アメリカでは外科系の医師が当直をするとなると、A医師でもB医師でもC医師でも同じ水準の医療を提供できます。

しかし、日本であれば、A医師、B医師、C医師の力の差が大きく、「A医師だったから助かったけど、B医師だから駄目だった」というケースが少なくありません。

したがって、私は救急の分野ではゴッドハンドはいらないと思います。

できる医師を増やせばいいだけのことであり、できる医師を孤立化させたり、崇拝化する今の日本の風潮は好きではありません。

ー 若い先生方の中には留学したがらない方もいらっしゃると聞きますが、若い先生方にメッセージをお願いします。

確かに留学したがらない人もいますが、一方で学生のときからUSMLEを受験し、アメリカの医師免許を取って、日本とのダブルライセンスで頑張っていこうという人もいるので、二極化していますね。

若い人には臨床でなくても基礎でも短期でもいいので、外の世界を見て、自分の居場所を見つめ直す経験をしてほしいと思います。

そういう経験は人生の中でなかなかできません。若いときしか失敗もできませんし、チャレンジできるときにチャレンジしてほしいです。

近畿大学に

ー アメリカから兵庫医科大学病院に戻られたのちに近畿大学に移られたのはどうしてですか。

熱傷診療でお世話になった関西医科大学の先生が近畿大学の臨床教授になられ、「人生に一度だけ、母校に恩返ししないか」と言われたことがきっかけです。

当時の近畿大学医学部附属病院の応需率は前職より低く、高次救急医療が十分機能しているとは言い難い状況でしたので、応需率を上げていこうということになりました。

ー 近畿大学に熱傷センターを設立されたのですね。

当時は形成外科の教授も近畿大学の卒業生で協力的でしたので、南大阪の熱傷診療の集約化を図ろうということになり、熱傷センターを立ち上げました。

兵庫医科大学でも熱傷センターを立ち上げ、成果を上げていましたので、その経験も活かせそうだと考えました。

ー 兵庫医科大学にいらしたときに熱傷を専門にしようと思われたのですか。

今も熱傷が専門だとは思っていません。

私は色々なことをするのが救急医だと考えていますし、その一つに熱傷の手術や全身管理があります。私は内視鏡で止血もしますし、お腹も開けますし、頭も診ますし、心筋梗塞の患者さんにはPCIもします。どれが得意かと聞かれると、どれも同じぐらいです。それと同じレベルに熱傷診療があるだけなので、熱傷のエキスパートとは全く思っていません。

熱傷診療をするようになったきっかけは兵庫医科大学病院で熱傷を得意とされていた先生が病気になられたことです。誰かがしなくてはいけないし、何人かの熱傷の患者さんが合併症で亡くなっていくところを目の前で見てきたので、手術などの診療を始めることにしました。

誰かがしなくては患者さんの生命がなくなるのです。

ー 京都アニメーション放火殺人事件の被告の診療をされたことは大きく報道されましたね。

重症度が高かったので、とりあえず救命できるか?できないかが分からない状況でしたが、12回の手術を行いました。