講師 南淵 明宏

昭和大学横浜市北部病院循環器センター

昭和58年、奈良県立医科大学医学科卒業。

34歳以来心臓外科手術の執刀医として活躍。その間、midCABG(ミッド・キャブ)と呼ばれる小さなキズで、しかも短時間でバイパス手術を行う手術方法に習熟するなど、手術手技においては我が国の心臓外科医の間で彼を崇めないものはいない。

民間病院で活躍してきた立場から、彼なりの医療観を歯に衣を着せることなく常に社会に発信し続けてきた。

その生き様は、大学病院教授となった今も少しも変わることはない。

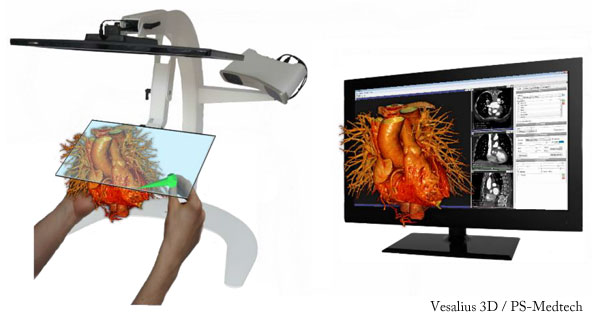

画像出典元:PS-Medtech

司馬遼太郎の本に出てくるが、アメリカ海軍では海図の上に軍艦の模型のっけて素人にでもわかる方法で海戦シミュレーションをやったそうだが、大日本帝国海軍ではプライドが邪魔をして子供の遊びのような方法は採用しなかったらしい。しかしもっと前から西洋文化ではそんな方法で、戦場で自分の位置を知るナビゲーションは行われていたのではないか。エリザベス・テーラーの「クレオパトラ」という古典的な長編の豪華スペクタル映画ではアクチウムの海戦でエジプト陣営にジオラマがあって模型を使って戦況が分析されている。

こんなふうに戦場ではできるだけ「誰でもわかる方法」で自分の位置を知り、全体を掌握し、戦況を分析し、戦術を考える方法が当たり前であったように思う。

だが医療の分野においては違っていた、というか画像の目的は診断のみに終わっていた。

手術でこっちからアプローチしたらどんなふうに見えて、目の前にある臓器の一部分の反対側には何がある・・・といった、戦術指向の画像情報というのはケイシされてきた、というか、そういう知識と経験に長けた強者しか手術野を想像して、戦術を考えることはできなかった。実際には経験だけだろう。行ってみなければわからない。その場に行ってみた、自らの経験だけが、「ここんとこ、こう開けるとこんなふうに見えるんだよねぇ」と理解できたのだ。

心臓外科医である私の経験からすると、例えば大動脈弁の手術であれば、右冠尖と無冠尖の交連部分の反対側は右心房だ。大動脈の手術に集中していると糸を右心房側に出しかねない。一方三尖弁の弁輪にかける糸も、しっかりかけたつもりが交連部を貫き通しかねない。そんな三次元的事情は術者の経験に委ねられてきた。というか、失敗の経験で支えられてきた知識と言える。

ところが最近になって、3D映像を駆使した、手術の術野と言う観点から人体内の画像を構築しようとする画像処理ソフトが開発されてきた。

紹介するVesalius 3Dはいまのところ最も簡易的で、エコーやCTなど既存の画像化三次元像を構築して、擬似的手術体験ができる点で、今後普及するように思う。ただしこういうことに保険診療点数が付くわけではない。厚生労働省も少しは国民の健康増進に役立つ具体的措置を、たまには考えてみて欲しい。