講師 南淵 明宏

昭和大学横浜市北部病院循環器センター

昭和58年、奈良県立医科大学医学科卒業。

34歳以来心臓外科手術の執刀医として活躍。その間、midCABG(ミッド・キャブ)と呼ばれる小さなキズで、しかも短時間でバイパス手術を行う手術方法に習熟するなど、手術手技においては我が国の心臓外科医の間で彼を崇めないものはいない。

民間病院で活躍してきた立場から、彼なりの医療観を歯に衣を着せることなく常に社会に発信し続けてきた。

その生き様は、大学病院教授となった今も少しも変わることはない。

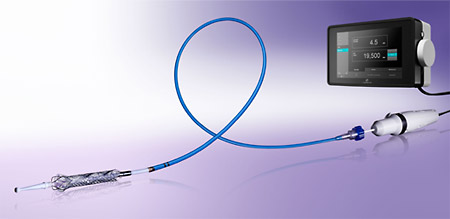

画像出典元:HeartMatePHP / Sent Jude Medical

尖端にポンプの付いた血管内カテーテル・デバイス(太さ13F)である。

心臓カテーテル治療で心臓のポンプ機能が危ぶまれる事態で、きわめてテンポラリーに使用する目的で開発されたディバイスだ。

これを大腿動脈から挿入し、動脈をさかのぼって心臓の左心室に到達してそこで尖端のスクリュウの回転により、左心室内の血流を吸い込み、約5cm後方の、大動脈弁を通過して上行大動脈に位置するであろう穴から噴出させるという仕組みで、左心室の心拍出を助けるというものだ。IABPと補助心臓(VAD)、またはPCPS(経皮的アプローチによる人工心肺)の中間に位置する画期的な補助循環装置と言える。

このコンセプトの製品は10年以上前からあるが、さらに改良された製品で、心筋梗塞などで心臓のパワーが低下した患者に対するカテーテルによる血行再建術の実施時に有用に活用されそうだ。心筋梗塞患者を年間100人以上受け入れカテーテル治療している施設なら、これまで補助循環装置PCPSを使用しなければならない頻度は2~3%程度であろうと推察する。

さらに待機の冠動脈形成術でも、左冠動脈主幹部病変などカテーテル治療中に心機能が著しく低下する恐れのある場合も適応があるだろう。人工心肺を用いないオフ・ポンプ冠動脈バイパス術の際にも大いに利用できるかも知れない。その他、心筋炎、VTラッシュ、薬物中毒など「心臓が止まりそう!」という状態の患者さんには相当程度に用途は広いのではないか。

価格は8,000米ドル程度と言われているので、おそらく国内でもし償還されたら、(保険適応になったとして)140万円ぐらいの価格で流通するのではないだろうか。

どれぐらいの血流を出せるかという点が一番知りたいところだが、メーカーの資料では4L/分で、体表面積2㎡近い患者でも十分に生存に必要な血流が賄えることになる。

補助循環装置であるから、使っている状況では完全に心臓が停止しているわけではない状態なので、そうなると求められるポンプ機能としては十分すぎるぐらいだ。

さて、日常の臨床で本当に心臓のポンプ機能が窮地に陥った時にどれぐらいの血流が必要か、ということだが、心臓がある程度は拍動していて心拍出がある場合、1L/分の循環補助があれば「しっかり助けている!」という状況にはなるだろう。IABPでは500ml/分の循環補助に匹敵する、と言われている。もちろん心臓が停止すれば最低2L/分は必要だろう。

「あれっ? 心係数(心拍出量を体表面積で割った値)が人間の生存には2以上必要なんじゃないの?」と訝しむ向きもあるだろうが、実際、心臓が停止している、あるいは全く拍出していないと補助循環装置では送血はできても脱血が制限されてしまうので、その程度しか循環補助できないのである。

さて、流量は十分だとして、

『患者に何時間使えるのか?』『溶血はないのか?』と言う疑問が次に湧いてくるだろう。

PCPSでも長時間の駆動で溶血や酸素交換膜の耐久性が問題になる。メーカーに尋ねると、2~3日は大丈夫、つまり30時間程度は働いてくれるということだが、その後はやはり溶血やデバイスの疲労が生じてくるのかも知れない。

ヨーロッパでは使用が許可されているが、アメリカではまだ承認待ちの状態である。