講師 千原 靖弘

内藤証券投資調査部

1971年福岡県出身。東海大学大学院で中国戦国時代の秦の法律を研究し、1997年に修士号を取得。同年に中国政府奨学金を得て、上海の復旦大学に2年間留学。帰国後はアジア情報の配信会社で、半導体産業を中心とした台湾ニュースの執筆・編集を担当。その後、広東省広州に駐在。2002年から中国株情報の配信会社で執筆・編集を担当。2004年から内藤証券株式会社の中国部に在籍し、情報配信、投資家セミナーなどを担当。十数年にわたり中国の経済、金融市場、上場企業をウォッチし、それらの詳細な情報に加え、現地事情や社会・文化にも詳しい

チベットは百年あまり前まで、謎が多い“世界地図の空白”だった。この地で育まれたチベット仏教が世界に知られると、“神秘の地”というイメージがさらに広がった。そうした神秘のベールの裏側を今回は紹介する。

チベット仏教のチョルテン(仏塔)とカイラス山(一番奥)

チベット西部に位置する標高6656mのカイラス山は未踏峰

チベット仏教、ボン教、ヒンドゥー教などの聖地

チベットでは7世紀に“吐蕃”という統一王朝が誕生。8世紀に仏教を国教化した。その教えはインド密教の影響が強く、独自色の強い仏教に発展。さまざまな宗派が生まれた。

吐蕃王朝は9世紀の中ごろに崩壊。その後は、各宗派が地方領主や外部勢力などと結びつき、“政教一致”の政権が争う歴史が続いた。

ゲルク派の座主であるダライ・ラマのチベット統治は、17世紀の中ごろに確立した。

モンゴル系のオイラト族を率いるグシ・ハンが、ゲルク派の救済を名目に、チベットに侵攻。彼はチベットを平定すると、その中枢地域をダライ・ラマ5世に寄進。こうして“ガンデンポタン”と呼ばれるダライ・ラマ政権が発足した。グシ・ハンの王朝は18世紀前半に、中国の清王朝によって滅亡。チベットは分割されたが、ダライ・ラマ政権は存続し、その後もチベットの西南地域を統治した。

ダライ・ラマ5世(左) グシ・ハン(右)

ダライ・ラマは“観音菩薩の化身”であり、死後に転生するとされる。こうした“化身ラマ”の制度はカギュ派が始め、ゲルク派も採用。ゲルク派の座主であるダライ・ラマが亡くなると、転生者を探し、法座を継がせる。

だが、それは争いの火種でもあった。例えば、17世紀末に生まれたダライ・ラマ6世は、僧侶としての生活に馴染めず、俗人に戻ると宣言。放蕩生活を楽しんだが、これを理由に廃位され、非業の死を遂げた。チベット仏教界にはダライ・ラマのほかにも多くの化身ラマが存在。その転生者の承認をめぐり、政権内や宗派内で、しばしば争いが起きる。

ダライ・ラマ6世

こうした政教一致の歴史と伝統は、中国がチベット統治に苦慮する原因となっている。

例えば、古代エジプトでファラオ(王)は神とされた。ローマは紀元前30年にエジプトを征服したが、民衆は人間による支配を拒絶した。そこでローマは、エジプトを国家の属領ではなく、皇帝の“私領”とした。初代ローマ皇帝のアウグストゥスが、元老院の決議で神格化されたカエサルの子だったからだ。アウグストゥスは“神の子”であるから受け容れられ、エジプトは皇帝の私領となった。

ファラオ姿のローマ皇帝像

1959年にダライ・ラマ14世はインドに亡命し、チベット自治区が1965年に発足。だが、化身ラマ制度は廃止されず、今日まで残っている。その背景には、ローマ帝国のエジプト統治に似たような事情があるのだろう。

化身ラマは社会的影響が大きく、ニセ者の詐欺師も出没。転生した化身ラマの承認も争いの火種だ。こうした問題を背景に、中華民国は1935年に、転生者の承認権が政府にあると法律に明記。“転生”という超常現象を法制化した。

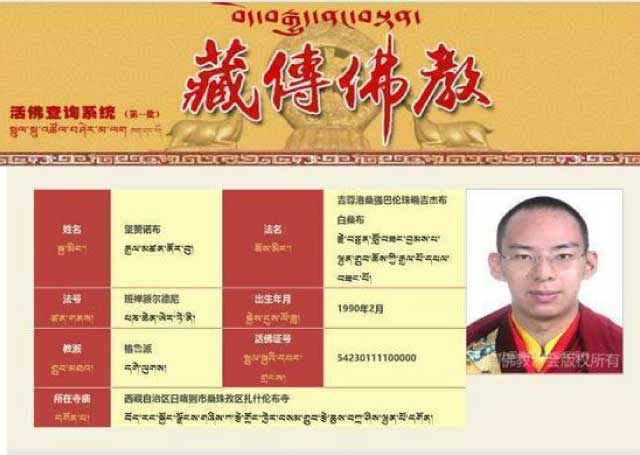

中華人民共和国でも2007年施行の法律で、化身ラマの転生を許可制とし、その承認権が政府にあると規定。2016年には “化身ラマ検索サイト”が稼働し、ニセ者対策を強化した。日本のアニメやラノベでは簡単に起きる転生だが、中国では法律の壁がある。

化身ラマ検索サイト