1 治療の目的と期待される効果

治療を始めるにあたり、 その目的と期待する効果について患者さんの理解を得るのは当然です

が、とくに、どのような目的でがん薬物療法を行うのか(抗がん薬を用いるのか) は、 医療サイド

と患者さんが二人三脚で治療を進めていく上で大変重要な確認事項となります。

●がん薬物療法の目的

①治癒目的 治癒を目指す

②延命目的 治癒する可能性は低いが、がんの進行を抑制し、 延命を目指す

③緩和目的 がんによる痛みなどの苦痛を緩和し、QOL(生命の質、生活の質)の維持・向上を目指す

治療が延命・緩和目的の場合は、患者さんとその家族の以降や周囲の状況を考えながら方針を

決定していきます。 ただ、 延命・緩和目的であるにもかかわらず、患者さんは治癒を期待してしま

うということが実は少なくありません。 誤解が生じるとその後の信頼関係に悪影響を及ぼします。

また、患者さんは事実を理解したときに絶望を感じ、 怒りや悲しみのために苦しむことになります。

これらは治療の大きな障壁となるため、 目的については十分な説明が必要です。

一方、 治癒を目指せる場合は、 スケジュール通り治療を完遂する姿勢が求められます。

●がん薬物療法の効果

①腫瘍を縮小または消滅させる

術前補助療法、多くの造血器腫瘍、絨毛がんや精巣がんなど

②再発を予防する

術後補助療法

③再発もしくは進行がんの増殖を抑制する

がん薬物療法単独で治癒を見込める 「がん」はまだ一部です。 多くの場合は手術や放射線療法

といった局所療法と組み合わせて行われます。 がん薬物療法の位置づけと、 どのような効果を期

待し、 なぜこのタイミングで行うのかを知ることは、患者さんにとって薬物療法の基本を知ること

にほかなりません。

また、治療効果をどのように判定するかも患者さんの大きな関心事です。 奏効率、 治癒率、延

命効果などのデータを示すことは不可欠ですが、 これらの言葉は専門用語であり患者さんが正し

く理解できるとは限りません。ひとつひとつの言葉の意味、 データの意味を一般的な言葉でかみ

砕いて説明し、途中で理解度を確認しながら話を進めていくことが求められます。

効果を判定するためにどの段階でどのような検査を行うかについても、 おおよその内容を伝え

ておくとよいでしょう。 ある程度今後の見通しが立つことは安心につながります。

がん薬物療法の効果の判定

WHOの判定基準を改訂したRECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) が、 日本を含め

世界的に用いられています。

標準治療についての説明

標準治療という言葉も患者さんにとっては専門用語のひとつです。その意味を「並の治療」、つ

まり「上」や 「特上」 の下と誤解している場合も少なくありません。 標準治療とは科学的根拠に基づ

く、現時点でもっとも効果が高いとされる治療法だということを説明する必要があるでしょう。

また、薬剤の効果には個人差があること、治療にはベネフィット(便益)とリスク (患者さんにと

ってのデメリット) があることも伝えておかなければなりません。

診療ガイドラインと標準治療

各専門学会による診療ガイドラインは、 発行された時点でもっとも信頼できる診療指針、 標準

治療といえます。 しかしがんの治療は日進月歩であり、比較的短い期間で標準治療とはいえな

くなる場合もあります。 NCCN (National Comprehensive Cancer Network:http://www.nccn.

org/professionals/physician_gls/recently_updated.asp) のガイドラインは、だれでも自由に

ダウンロードでき、 利用者として登録すると更新された情報をいつでも検索することができます。

NCCNには常に最新情報が掲載されています。

インターネットを活用した情報収集はいまや欠かせませんが、 専門家の意見を直接聞くことも重

要です。 バランスよく情報を集めるとよいでしょう。

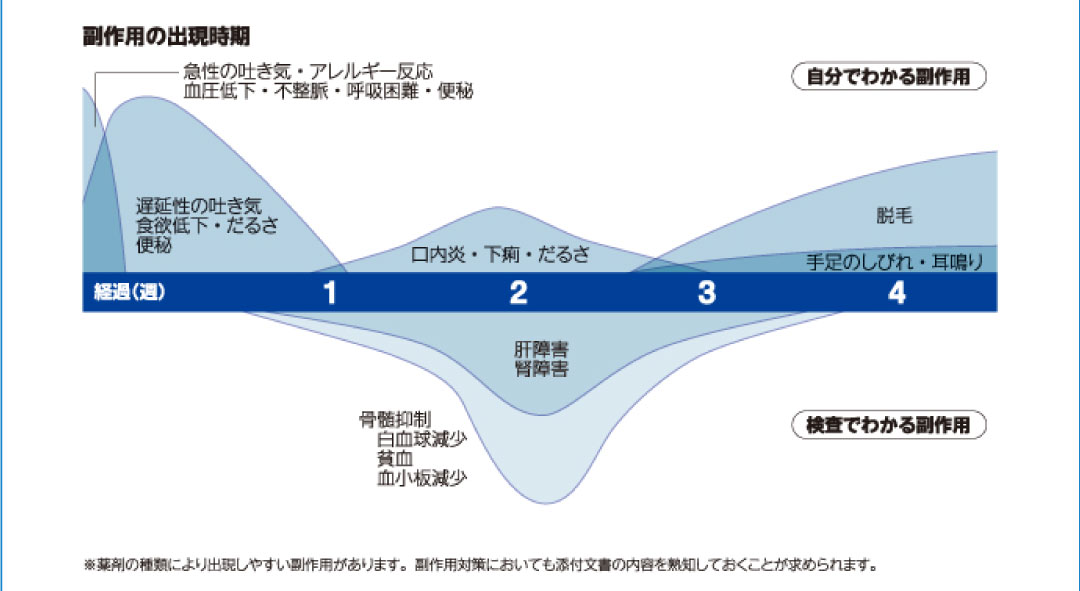

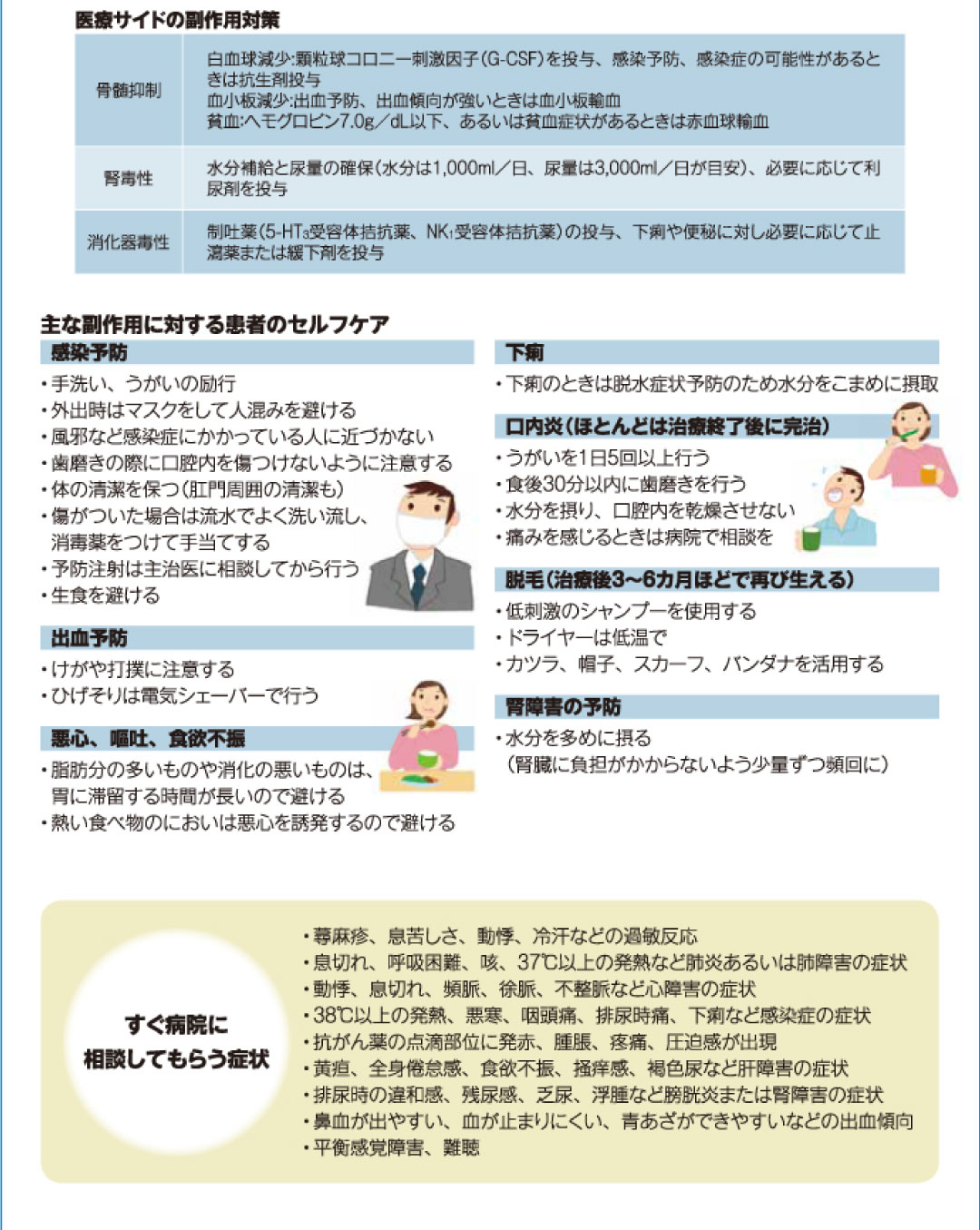

2 予測される副作用とその対策

抗がん薬の細胞障害作用は全身に及ぶため、副作用は必ずどこかに現れます。 そこで、副作用

を最小限に抑えるための支持療法 (Supportive Care) を治療と同時に始めます。 支持療法とは副作

用を予防あるいは緩和し、同時に精神的にも支えてがん薬物療法に適応できるようにするケアです。

患者さんは副作用に対して大きな不安と恐怖を抱いています。 制吐薬の投与などにより副作用

の軽減が可能であることをまず伝えましょう。

適切な支持療法を行うためには、症状を正確に把握することが必要であり患者さんの協力が不

可欠です。 患者さんはつらさを我慢して過少申告しがちですが、 ありのままを訴えたほうが効果

的な治療につながることを理解してもらいましょう。

副作用に対し患者さんが少しでも冷静に対応できるよう、 いつ頃どのような症状が現れやすい

かをあらかじめ伝えておくことが大切です。 また、 それぞれの薬剤に特有の副作用がみられます

が、なかにはほとんど現れないものもあるので、 薬剤の個性にあわせた説明が必要となります。

症状の把握について

副作用の評価基準としては、 米国国立癌研究所 (NCI)が定めた 「有害事象共通毒性基準」が国

際的な基準として広く用いられています。 また、QOLを評価するものとして、 QOL-ACD ( 「がん

薬物療法におけるQOL 調査票」 旧厚生省栗原班) など複数の調査票が臨床で活用されています。

自覚症状の程度や感じ方には個人差があり、 正確に把握することが困難な場合もありますが、

「10段階評価ならいくつか」というように強度を数値で表現してもらうなどの工夫も可能です。

「医師が訴えをよく聞いてくれたから、つらいけれども気持ちが楽になった」という患者さんは

数多くいます。 精神的ケアという面からも症状を詳しく聞き取ることは重要でしょう。

良質な精神的ケアで治療の完遂を支える

がん薬物療法中の患者さんは、身体的苦痛や行動の制限に耐えながら、 不安とも闘っています。

医療者の一挙手一投足が患者さんを安心させることもあれば、 逆に不安に陥れる危険もあること

を忘れてはならないでしょう。

食事や行動範囲の制限においても、 その人その人の個別性に応じ、柔軟に対応して闘病意欲

を引き出していく配慮が求められます。

気持ちや感情のありようが免疫機能に影響を与えることは科学的にも明らかになっています。

医師からみれば多くの受け持ち患者のひとりであっても、患者さんにとって主治医はたったひとり

なのです。 ひとつひとつの問題を患者さんと一緒に解決し、 充実した闘病生活を送れるよう支援

しましょう。

抑うつや適応障害の兆候を見逃さず、 早めに投薬やカウンセリングなどで対処することも大切

です。 良質な精神的ケアは、 患者さんを心身両面で支え、治療を完遂するための大きな力となり

ます。 必要に応じてサイコオンコロジスト (精神腫瘍学の専門医)の協力を得ましょう。

脱毛などの精神的ケア

脱毛、皮膚の老化、 爪の変化は命にかかわる副作用ではなく、治療が終われば徐々に回復するというこ

ともあり医療者側はつい軽視しがちですが、 患者さんは大きなショックを受けているものです。 ボディイメージを損なう副作用の苦痛は退院後にいっそう強くなり、抑うつやひきこもり傾向を招くこともあります。「髪が抜けてつらい」 「本当にまた生えてくるのだろうか」「一気に老けてしまった」という患者さんの不安や悲しみは医療者が想像するよりずっと強いということを認識し、不用意な言葉で患者さんを傷つけないように心がけましょう。

3 後遺症とその対策

抗がん薬の副作用はほとんどが治療終了後に改善しますが、 しびれ感や疼痛、筋力低下などの

末梢神経障害が長く残ることもあります。 生命にかかわることではないので軽視されがちですが、

仕事や家事に支障を来すこともあり、またけがをするリスクが高くなるなど QOLが低下します。

若い患者さんにとってもっとも深刻な後遺症のひとつは、卵巣や精巣の機能が失われ不妊症と

なってしまうことでしょう。 将来子どもを持ちたいと希望する患者さんには、 生殖器障害と対策に

ついての説明を欠かすことはできません。

末梢神経障害の対策

・手足を動かす運動をまめに行う

・入浴時にやさしくマッサージする

・転びにくい履物を履く

・けがや熱傷に注意する

・体を冷やさない

末梢神経障害と抗がん薬

末梢神経障害は、 抗がん薬の投与制限毒性 (DLT) のひとつとして重要視されるようになって

きました。 しかも障害は一過性とは限らず、 恒久的な知覚喪失となる例も皆無ではありません。

QOLを著しく低下させ得る副作用として認識されるべきでしょう。

生殖器障害の対策

生殖器障害の対策

| 男性 | 精巣機能障害が予測される場合、 精子の凍結保存が可能 |

|---|---|

| 女性 | 造血器腫瘍において卵子の凍結保存が可能 卵巣機能障害によるエストロゲン欠乏症状には、ホルモン補充療法(HRT) の検討を含め婦人科医と連携してケアを行う |

※日本産婦人科学会は2007年1月、 未婚女性の造血器腫瘍患者にも卵子の凍結保存を容認した

※女性の場合は採卵のためにがんの治療開始が遅れないようにする配慮も必要である

4 治療のスケジュール

入院期間や通院の頻度、 いつごろ仕事や家事などに復帰できるのか。 治療スケジュールは患者

さんの生活設計に深くかかわるものです。 治療に専念する体制を整え、 少しでも落ち着いた気持

ちで治療に取り組みたいと考える人は多くいます。

治療スケジュールは患者さんの状態によって変更や延期を余儀なくされることもありますが、

その都度十分に説明し、 現段階での見通しを伝えましょう。 このような積み重ねにより固い信頼

関係が結ばれていくことが期待されます。 自病院でよく行われている標準的な治療についてはク

リニカルパスを作成し、活用することが推奨されます。

非小細胞肺がんの治療スケジュール (レジメン) の一例

TC療法

1クール4週 Day1・・8・・15・・・・28

カルボプラチン AUC6を1日目に投与

パクリタキセル 80mg/㎡を1・8・15日目に投与

4週が1クールで、 22日目 (4週目)は休薬

※レジメン=抗がん薬の投与量・投与回数・投与間隔 ・ 投与法等のルール。

プロトコールともいう

薬剤名や薬の特徴、 投与量、投与方法など

具体的な治療方法も改めて説明しましょう。

治療開始のタイミングと患者さんの気持ち

ゆっくり考える間もなく治療をはじめてしまうと、 「ベルトコンベアーに乗せられてしまった」と感

じる患者さんもいます。 治療の開始時期を遅らせないことは無論大事ですが、 患者さんが納得でき

るだけの時間をつくることはよい治療の第一歩となるでしょう。 「乗せられた」のではなく「治療の

ステージに自分の足で上がるのを支えてもらった」と思えたとき、 患者主体の治療がはじまります。

治療開始後も必要に応じスケジュールの確認を

患者さんの状態により、 治療スケジュールが予定通り進まないことはよくあります。 とくに骨髄

抑制は回を重ねるにつれ強くなり、回復に時間がかかるため、 治療終了予定日の見通しが立たな

くなることもあるでしょう。 副作用の苦痛と不安、治療を完遂できないのではないかという恐れで、

患者さんは重いジレンマに陥りがちです。 状況が変わるごとに、 スケジュールの変更を含め継続

的なインフォームドコンセントを行うことが必要です。

災害時の備えについて

自然災害により、 がん薬物療法中の患者さんが避難生活を余儀なくされた場合の備えについても、日

頃から患者さんやその家族と話し合っておきたいものです。 患者さんには、 緊急時の連絡先、通院中の

病院や主治医と連絡がつかない場合の連絡先、 どうしても連絡がつかないときの対処法、 避難時に必ず

持って出るもの、 避難所での過ごし方、 気をつけることなどを伝えておきましょう。 リーフレットを作成し

て渡すなどすると、 患者さんはいっそう安心できます。

ストーマなど、がん薬物療法以外でも災害時の備えが必要な患者さんがいますので、 がん治療に携わ

る部門全体で対策を立てることや、 病院や地域として統一した対応ができる仕組みづくりも求められるで

しょう。

災害によるがん診療連携拠点病院の被災状況およびがん患者受け入れ体制一覧、 放射線治療受け入

れ施設、 薬物療法受け入れ施設などは、 独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターの「が

ん情報サービス」 で閲覧できます (http://ganjoho.jp/public/news/2011/shinsai_index.html)。 また、

がん関連学会のホームページから、治療受け入れ施設、 担当医師、 連絡先のリストが閲覧できます。

災害に備え、患者さんにメモしておいてほしいこと

(メモは非常持ち出し袋の中に

・どこのがんで、 病期(ステージ) は何期か

・これまでに受けた治療(手術、 がん薬物療法、放射線療法など)

・投与中の薬剤名

・最後に治療を受けた日

・病院名と主治医の名前

・がん以外の病歴や健康上の問題点

(参考: 米国がん協会 (American Cancer Society) による、 「自然災害発生後のがん対処法 がん患者と介護者のためのQ&A」)

※米国がん協会 (American_ Cancer Society) による、 「自然災害発生後のがん対処法 がん患者と介護者のためのQ&A」: チームオンコロジー.com (Japan Team Oncology Program)

5 費用の目安

がん治療の費用は、 部位によって異なるものの開腹手術を行った場合で数十万から百数十万円

にのぼります。 健康保険に加入している患者さんの負担額は3割ですが、 差額ベッド代やその他の経費を加えれば相当な金額となります。 したがって患者さんは経済面でも大きな不安を抱えていることが多いのです。

がんの場合はとくに抗がん薬や支持療法薬も高額なので、 治療費に占める薬代の割合が大きい傾向にあります。 治療の説明の際に、 費用の目安とともに各種制度が利用できることを医師からも伝えておきましょう。