講師 神津 仁

神津内科クリニック

1950年:長野県生まれ、幼少より世田谷区在住。

1977年:日本大学医学部卒(学生時代はヨット部主将、運動部主将会議議長、学生会会長)、第一内科入局後

1980年:神経学教室へ。医局長・病棟医長・教育医長を長年勤める。

1988年:米国留学(ハーネマン大学:フェロー、ルイジアナ州立大学:インストラクター)

1991年:特定医療法人 佐々木病院内科部長就任。

1993年:神津内科クリニック開業。

下宅部遺跡で出土した丸木舟の底部の構造の先進性、性能の高さを証明しようとして船底形態の専門家であるA氏にメールでコメントを求めたことは10月号でお話した。私から以下のメールを送らせて頂いたところ、大変親切に対応して頂いた。

「突然のメールで失礼いたします。現在縄文時代の資料を漁って、縄文人についていろいろと調べているところです。日本は昔から海洋王国としての、船舶製作や航海技術に優れた文化を持っていると考えていますが、土器や土偶、竪穴式住居などに比して、海洋資料は乏しいようです。

昨日東村山にある下宅部遺跡、ふるさと歴史館を訪ねましたところ、縄文人が4000年前に作った丸木舟の実物が展示されており、じっくりと見る機会がありました。学芸員の方に船底部の形状を教えて頂いたところ、資料の中にチャインがあるのにびっくりしました。よく見ると、entry部の波切り部や、W型に作ったエアクッション部やシャープな舳先、鋭角に立ち上がるトランサム部など、すごい船を作っていたのだと感動しました。

黒曜石を伊豆から神津島まで取りに行く航路を確立していた彼らの船について解明した文献は今の所ないようですので、私が考える通りの高性能な丸木舟だとすれば、大発見となります。

縄文時代を研究する考古学者には海洋や船舶の知識、特に船底の知識がある方はいないようですので、是非Aさんにコメントを頂きたいと考えてメールを差し上げました。どうぞよろしくお願い致します」

縄文時代の丸木舟

鳥取県立博物館にある丸木舟(以下の写真)は桂見遺跡で出土したものだが、これも舳先があってバウ(舟の前方部分)の船底部は波切り用にentry部が膨らんでいる。こちらは完成形で下宅部遺跡の丸木舟は未完成品であり、実際の船底部の形態については資料がないので分からないが、機能的な形状は双方よく似ている。もちろん、下宅部遺跡は太平洋側で桂見遺跡は日本海側、使われていた用途や地域縄文人の考え方の違いもあるだろうから、多少の個体差はあるに違いない。しかし、それを含めても全体の設計思想がよく似ている気がする。

以下の写真は三浦半島の漁港で撮った現代の(和)漁船だが、これも驚くほど形が似ている。

新潟県埋蔵センターの解説によれば、日本国内で縄文時代の丸木舟は99遺跡、173腹が確認できている。最古のものは千葉県富下遺跡の縄文時代草期後半(約7,500年前)のものとされる。丸木舟を作るのに、丸太をどのように切り取り細工するかの「木取り」は、以下のA〜Fの6種類に分類されている。

説明書きに「A類は早期~晩期の多くが該当し、B類は前期から確認できます。C類は前期からあり、海で利用された可能性があります。D類は関東で串期以降に数例見つかり、E類は晩期に関東地方で出現すると考えられます。F類は縄文時代では確認できません」とある。

木取りしたものから、実際に舟としての機能を持たせて整形するのは、今でいえば船大工ということになるが、縄文時代に職能の機能分化は明確ではなかっただろうから、水辺に住み、川や海の幸を得るために試行錯誤を続けて、その地域に最も相応しい形を地域縄文人たちが作っていったのだろう。平水域なら平たくて船底が浅いもので十分だっただろう。しかし、海に出て行くためには波切りや横流れを防ぐ工夫、潮の流れに負けない推進力を得るための工夫、長時間航海するための物品積載、船員の重量と浮力のバランスを考えた船型にしないといけない。

土器を作り、黒曜石から様々な工具・狩猟具を作りだし、多種多様な植物を利用して、食べ物、酒、繊維、服、靴、漆栽培、米以外の農耕、そして漁業、養殖、畜産、狩猟、日時計、縄文カレンダーの策定と、自然界を知り尽くした縄文人なら、当時としては素晴らしく高性能な船を作っていたに違いない。それを使えば、黒曜石を列島本土から神津島まで取りに行く事など普通に可能だった事だろう。また、陸路と同様に海路で物を流通することも日常的だったのではないだろうか。

A氏とは何回かやりとりをし、私が撮った写真の資料やNet資料などを見て頂いたが、A氏の返事は「戴いたデータでは船底形状に工夫があるかどうか判断は難しいと思います。」との事だった。縄や編み物、布や繊維などは、木製品とは違って遺構から出土する遺存率が極めて低い。船に使われていたシート類、帆布の類も今は発見されてはいないが、縄文人の叡智を以ってすれば、この丸木舟に帆を張って大海原を滑走する事などたやすいことだろう、などと私の頭の中で色々と思考が渦巻いたが、残念ながらこの件は謎のまま私の想像の中に留めておくことになった。

ちなみに、縄文人の知恵と工夫、行動力を考えれば、丸木舟を何艘も並べて筏を作り、二艘で双胴船(カタマラン)、三艘でトリマランにして利用していたとしてもおかしくない。

低湿地遺跡

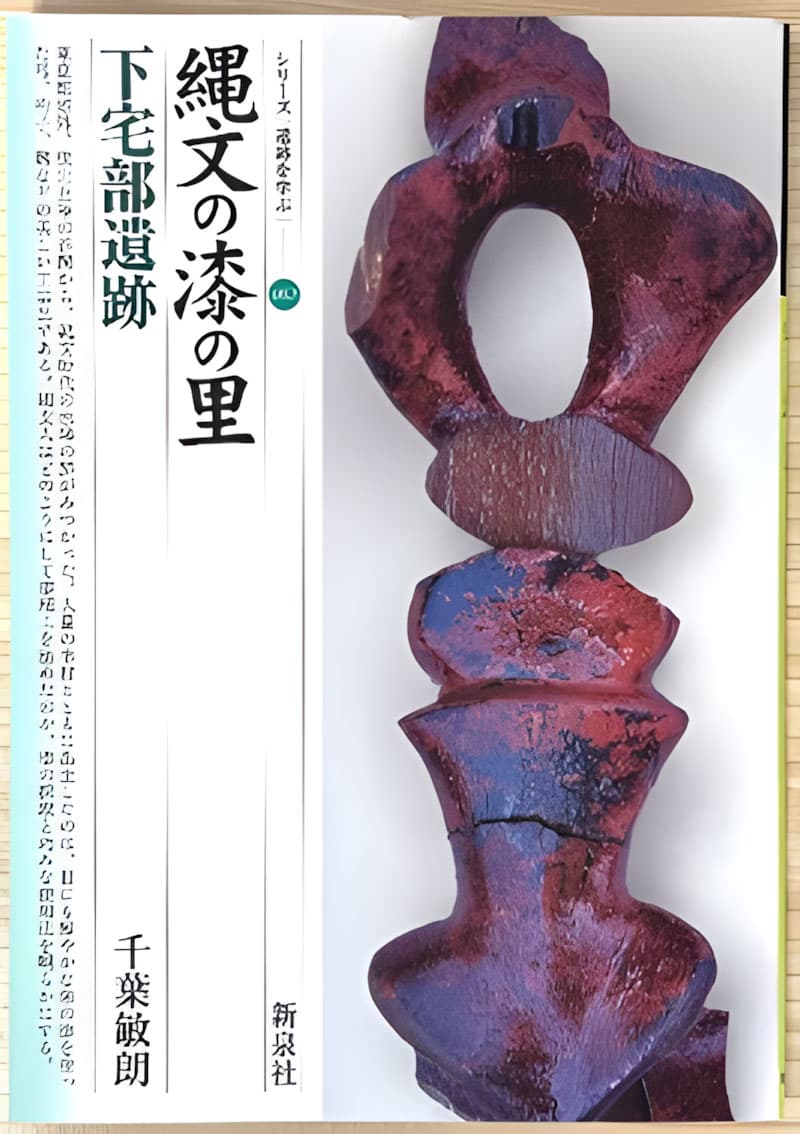

私が下宅部遺跡に興味が湧いたのは、漆を使った工芸品が多数出土したことからだ。

それも、色鮮やかできれいに残っている漆塗りの木製品の写真を見ると、とても数千年前に作られたものとは思えなくて、どのようにして漆文化が始まったのか知りたくなった。

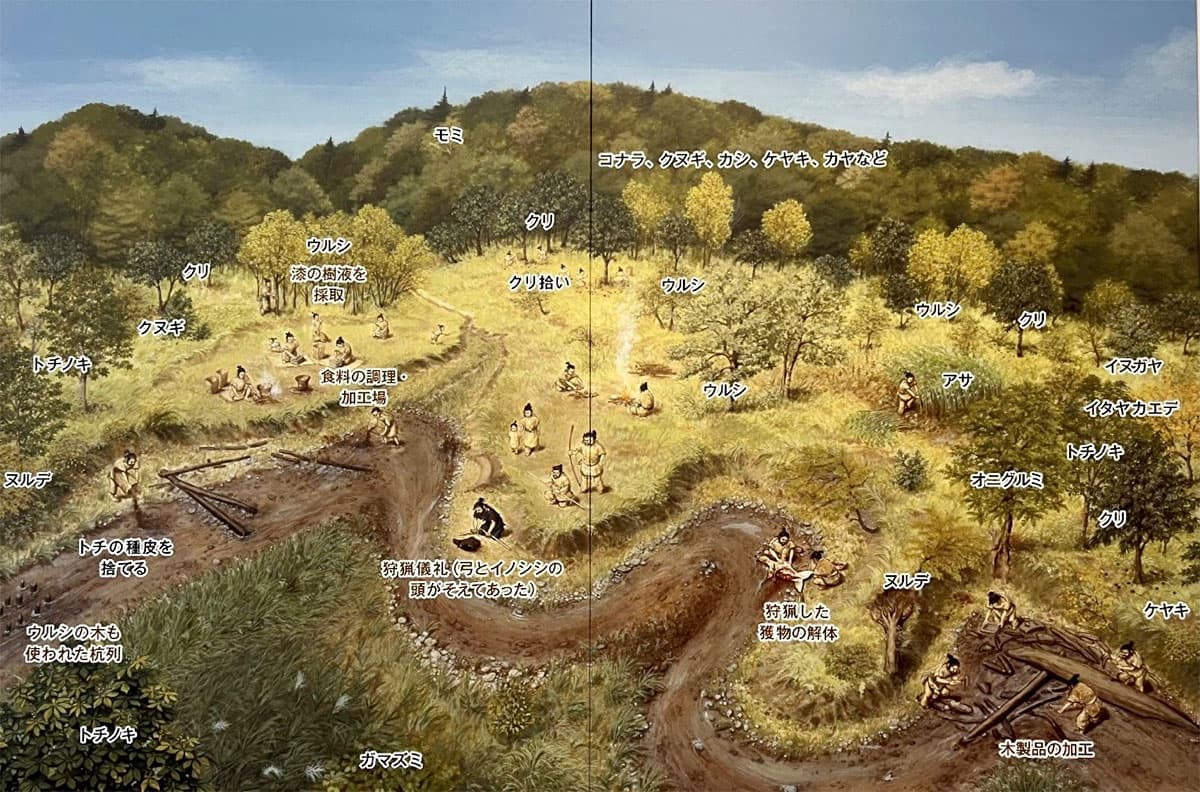

下宅部遺跡のある場所にあった川は、当時は透明度の高い、流速のやや早い川であったことが、堆積していた砂礫から分かっている。その周辺を縄文人が暮らす場所として選んだことから、川魚の漁獲はもちろんのこと、飲み水や生活用水、トチの実やクリといった堅果類の皮剥きや水処理工場、食料の調理加工、狩猟によって獲れた獲物の解体、洗浄、木材加工場など、その川を大いに利用したことは想像に難くない。それが現在「水場遺構」として残されているものだ。

考古学的に、川や沼、湖、海岸などの水辺を利用した生活の様子がそのまま埋もれ、その後も地下水によって水漬け状態のまま発見された遺跡のことを「低湿地遺跡」という。千葉敏朗氏の著書に「低湿地遺跡の最大の特徴は、植物などの有機質の遺存体が大量に出土することである。自然に繁茂していた植物だけではなく、その植物を材料とした人工品、弓や容器などの木製品やカゴなどの編組製品、繊維製品やさまざまな漆製品が出土する。また、食料とした木の実、シカやイノシシの骨など、普通なら腐ってしまうものが、数千年の時を超えて砂や泥のなかから姿をあらわす。地下水に守られて酸化やバクテリアによる分解が進まなかったためである」と説明があるように、漆製品もきれいにそのままの状態で出土したのだ。

漆の文化

国立歴史民俗博物館教授の日高薫氏によれば、アジア大陸に自生していたウルシの木が、縄文時代(約16,000年前〜2,900年前)に日本列島に伝わったと考えられている。現在世界最古の漆製品とされている北海道函館市垣ノ島B遺跡の資料は、縄文時代早期(約9000年前)のものだ。

ウルシの種子は自然状態ではほとんど発芽しないので、秋に採取したウルシの種実を冬の間水漬け状態にして、苗を作りウルシ畑として手間暇をかけて成育させる必要がある。成育した木は間伐によって整備され、ウルシ掻きをして樹液を採取する。採取するといっても簡単ではない。ウルシの樹液が流れている管を「樹液溝」といい、その部に達する傷をつけて樹液を採取するのだが、深く削っててしまうと樹木の形成層まで達して木が弱り樹液の出が悪くなる。下の図のような材部に達するか達しないかのギリギリの手加減が必要になるのだ。現代の漆職人はこれを科学的に知って熟練の技を発揮するが、縄文人はどうやってその技術を習得したのだろうか。

ウルシは触れればかぶれることが多いことは良く知られている。その主成分はウルシオールで眞島利行博士がその構造式を決定したことで知られている。ウルシオールは単一の化合物ではなく,構造が微妙に異なるアルキル側鎖(炭素数15)を持つ、複数のカテコール誘導体の混合物である。かぶれはIV型遅延型過敏反応による接触性皮膚炎で、症状は接触後1〜2日で現れ、強いかゆみ、線状の紅斑、丘疹、水疱を生じる。ただし、かぶれを生じない人も2割程度いるようだ。ウルシ職人は経験を積む毎にアレルギー反応が出なくなるというから、減感作されるのだろう。縄文人たちもそれを経験して上手くウルシを使っていたのかと思う興味深い。

福井県のウルシ職人が書いた「漆のトリビア」には、ウルシを扱うことについての知識と思いがちりばめられていて興味深い。

漆というと「かぶれる」というイメージがあります。山歩きなどで誤って漆の木に触れてかぶれた経験をお持ちの方は結構いらっしゃいますが、一般のお客様が身近に使っている漆器に触れてかぶれることはありません。漆器の世界での「漆かぶれ」はあくまで作り手が漆を塗る段階、液状の漆を扱うタイミングのお話になります。

漆にかぶれる原因は、漆の主成分であるウルシオールの反応によるものです。漆の樹液や精製された漆塗料に直接触れることで表皮からウルシオールが浸入し、それを排除しようとする体の反応の大きさによって炎症がおきます。漆の原液である樹液の状態の成分が最も強く、生育している漆の葉からは自然にウルシオールが飛散していることがあるため、漆の木の下にいるだけで接触しなくてもかぶれることがあります。

医学的には「漆性皮膚炎」「接触性皮膚炎」といわれ、同じ接触の量でも人によって手の指が痒くなる程度の軽症の人から腕から顔にまで広がる重症の方までいます。一度かぶれると軽症で4~5日程度、重症で2週間程度「痒み」が続いた後、痕も残らず完治するというのが特徴です。また、

- 「漆かぶれ」を何度も経験すると皮膚に抵抗性(免疫のようなもの)がついてほとんど症状がでなくなる

- 親に抵抗性があると(遺伝のようなしくみで)その子供は漆にかぶれにくい体になる

- 通常はかぶれにくい人でも、体調が悪いときなどに急にかぶれるようになる

など、自然界に存在する漆ならではのいわれや特徴があります。

(12月号に続く)

< 資料 >

1) 日本遺産ポータル「桂見遺跡出土縄文時代の丸木舟」: https://x.gd/36j7M.

2) 新潟県埋蔵文化財センター,平成30年度 夏季企画展「丸木舟の考古学」: https://x.gd/BJxn5.

3) 千葉敏朗、シリーズ「遺跡を学ぶ」062: 縄文の漆の里・下宅部遺跡, (株)新泉社, 2009.

4) Public Relations Office(Government of Japan)日本における漆の歴史と文化: https://x.gd/VM43f.

5) 山久漆工株式会社「「漆かぶれ」のいろいろな話 Vol.197~200」: https://x.gd/BNaJS.